画面をクリックすると画像が拡大します |

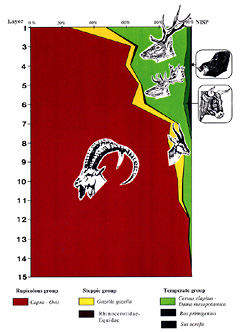

デデリエ洞窟で発見された哺乳類の地層別推移

第15層から第12層までは野生のヤギ (Capra aegagrus)、野生のヒツジ (Ovis ammon)が圧倒的な優占種であり、同定された哺乳類化石のほとんど全てがこの二種で占められる。この二種はつぎの第11層から第7層まで引き続き優占種であるが(80%以上)、ガゼラ(Gazella gazella)、サイ(Rhinoceroidae)、ウマ(Equidae)、アカシカ (Cervus elaphus)、ダマシカ (Dama mesopotamica)、イノシシ (Sus scrofa)、野牛 (Bos primigenius)の出現頻度がわずかながら高くなる。そして、第6層以降、様相が大きく変わる。それまで優占種であった野生のヤギ、ヒツジの頻度が低くなり、替わって、ガゼラ、サイ、ウマ、アカシカ、ダマシカ、イノシシ、野牛の割合が高くなる。なかでもアカシカ、ダマシカの増加は顕著で、同定される哺乳類の約30%を占めるようになる。顕著な変化が第7層と第6層のあいだで起こったことになる。

同定された哺乳類のなかで、全地層を通して優占種であるヤギ、ヒツジの適応能は高いが、その他の哺乳類はそれぞれ好む自然条件が違い、生息環境が顕著に異なる。大別すると次のようになる。一つは乾燥したステップ性の草原を好むガゼラ、サイ、ウマのグループであり、もう一つは比較的に温暖・湿潤な気候が卓越する森林性の自然を好むアカシカ、ダマシカ、イノシシ、野牛のグループである。アカシカ、ダマシカ、イノシシ、野牛の出現頻度が、第6層以降、顕著に増加するという結果は、かれらが好む自然が洞窟周辺に現われたことを示唆し、それに準じて洞窟住人の獲物の種類内容が変化した。ただ、洞窟の動物化石の組成の変遷が気候変動に伴う動物相の推移だけで説明つくとは思われず、それに上述した選択性等の影響も加わっている可能性を否定はできない (from Griggo, 2003: Fig. III-1)。 |

画面をクリックすると画像が拡大します |

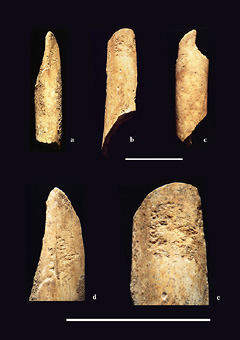

さまざまな傷痕を留める動物化石

(Scale bar = 5 cm)

動物化石の表面に、ナイフで切ったり、擦ったり、削ったときにつくのと同じ、微細な傷(カットマーク;Cut markと呼ぶ)がついている例が見つかる(b-e)。デデリエ洞窟では発見される骨片の約10%に観察される。獲物が解体された時についた傷である。この解体痕は、部位や頻度から大きく二つのタイプに分類できる。一つは骨格の関節部分に付く傷から類推され、獲物の運搬のために四肢骨等を切り離す解体時についた傷、二つ目は肉を切り取る、削り取る際についた傷である。なお、aは食肉獣の歯痕を留める珍しい骨である(from Griggo, 2003: Plate III-1)。

傷痕を留める化石や傷痕の原因と出土地層について(英語表記)

- Proximal metatarsal of Bos primigenius (wild ox), showing tooth punctures produced by carnivora (Layer 1).

- Distal part of the humerus of Capra aegagrus (wild goat), showing cut marks on medial face produced during dismemberment (Layer 3).

- Talus of Capra aegagrus, showing cut marks on lateral face produced during dismemberment (Layer 3).

- Middle part of the humerus Capra aegagrus, showing cut marks produced during filleting (Layer 3).

- Middle part of the femur of Capra aegagrus, showing cut marks produced during filleting (Layer 3).

- Middle part of the tibia of Capra aegagrus, showing percussion impact notch on shaft broken for marrow (Layer 3).

|

画面をクリックすると画像が拡大します |

解体痕のある動物化石

動物化石の表面に、ナイフで切ったり、擦ったり、削ったときにつくのと同じ、微細な傷(カットマーク; Cut mark)(from Griggo, 2003: Plate III-1e)。 |

画面をクリックすると画像が拡大します |

ネアンデルタールが使用していたリタッチャー

(Scale bar = 5 cm)

動物の骨が石器の細かい加工に使用された傷痕。ネアンデルタールが考案した独特の道具(リタッチャー)である (from Griggo, 2003: Plate III-2)。

傷痕を留める化石の名称と出土地層について(英語表記)

- Middle part of the tibia of Capra aegagrus (wild goat) (Layer 1).

- Middle part of the left femur of Cervus elaphus (red deer) (Layer 1).

- Middle part of the femur of Dama mesopotamica (fallow deer) (Layer 1).

- Middle part of the tibia of Capra aegagrus (wild goat) (Layer 1).

- Middle part of the left femur of Cervus elaphus (red deer) (Layer 1).

|

画面をクリックすると画像が拡大します |

洞窟で発見される哺乳類の骨格の部位

遺跡で発見される化石を同定し、骨格部位の出現頻度を算出してみると遺跡によって発見される部位に偏りが見られる。デデリエ洞窟では、そのほとんどが四肢骨であり、頭部は少ない。この事実から獲物は狩り場でまず解体され、主として肉付きの高い部位が洞窟まで運ばれたことがわかる。洞窟に残る骨格部位のあいだに起こる偏りはこのような行動によって説明が可能である。この解釈は、カットマ−クが関節部分からその周辺部に集中してより高い頻度で観察されるという事実によって裏付けられる。それは関節部分に集中する腱を切った証拠である (from Griggo, 2003: Fig. III-3)。 |

|