最近の就職環境

01「COVID-19」による環境変化

●「売り手市場は転換期へ」。しっかり準備して挑みましょう。

株式会社ディスコが発表した資料によると、2020年10月時点で、企業から内定を得ている学生の割合(内定率)は88.6%。前年同時期(90.5%)を下回りました。

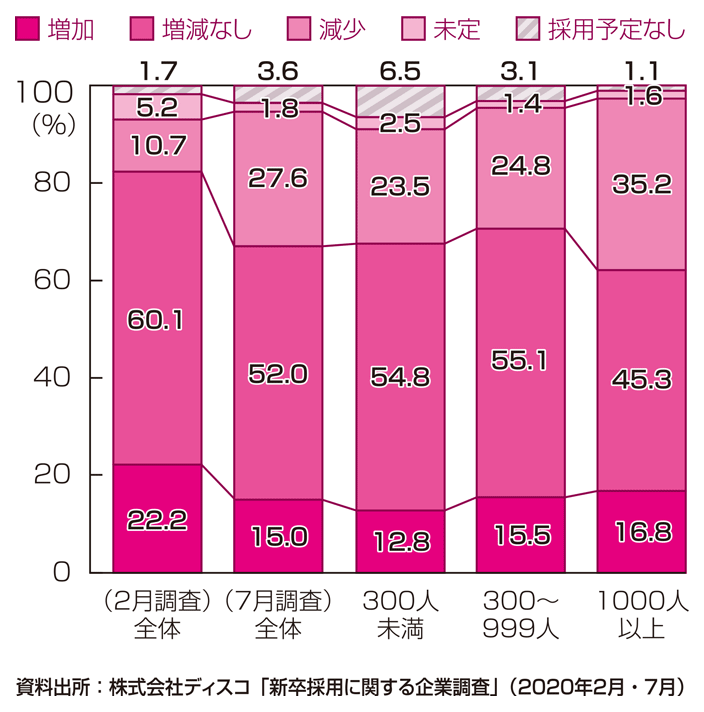

同社が2月と7月に行った企業調査では新型コロナウイルス感染症「COVID-19」による採用方針の見直しが鮮明になりました(右図1)。7月の調査では採用見込み数を「減少」と回答した企業が27.6%と大きく変化し、「増加」を上回っています。リーマン・ショック後の回復期を経て売り手市場が続いてきた新卒採用マーケットが「COVID-19」の流行により転換期を迎えたとみられています。

もちろん、企業が競争力を維持するのに優れた人材の確保が重要であることに変わりはありません。しかし、経済環境による採用人数の抑制は「質の重視」につながります。職業観の醸成や就職へのしっかりとした準備を行う学生と、準備不足の学生との二極化が進むことは間違いないでしょう。

こうした先行き不透明な時こそしっかりと情報をキャッチし、自分を見つめ直して就職活動に臨む必要があります。

02早期化する採用活動

●採用スケジュールは各企業の方針によると踏まえましょう。

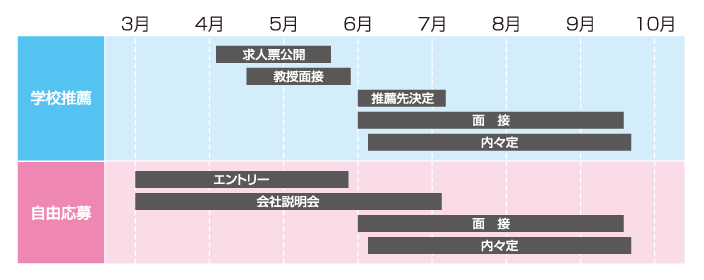

2022年度については政府が定めたルールにより、採用広報の開始が3月1日、選考活動開始は6月1日となりました。しかし、このルールに強制力はなく、活動の早期化は避けられないものとみられています。企業にとって優れた人材の確保もまた競争であり、他社に後れをとるわけにはいかないといった実情があります。実際、株式会社ディスコが行った企業調査では2022年度の採用について面接の開始を3月に予定する企業が最多でした。なかには12月以前から開始すると回答した企業もあります。

大切なことは、ルールへの配慮はあっても企業の採用活動は各社の方針によって行われるということです。自分の志望する企業がどのようなスケジュールで採用活動を行うのか情報収集して活動する必要があります。

03「ジョブ型採用」の進展

●自分が何を学び、何をしたいのか熱意を持って伝えましょう。

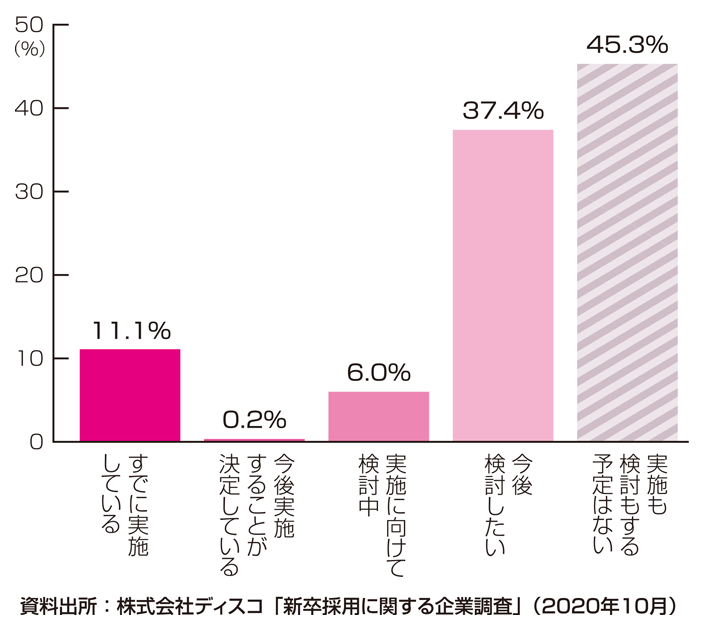

経済界では終身雇用や年功型賃金などに特徴づけられる日本型雇用から欧米型雇用への転換が以前から議論されてきました。採用についても職務や勤務地、労働時間などが限定されない新卒一括採用から、職務内容を明文化して雇用するジョブ型採用に変更する企業が増えています(右図2)。ジョブ型採用では基本的に、ある職務に欠員が出た際に職務遂行能力のある人材を募集します。労働人口減少への対応や長時間労働の改善、採用のミスマッチを軽減することなどが期待されています。ジョブ型採用では、新卒学生でもどのような学問を学び、職務の遂行に期待される知識を習得しているかがさらに注目されることになるでしょう。

現在は多くの企業が急に転換することは困難もあるとみられていますが、自分が志望する企業の採用方針を理解してアプローチすることが大切です。

04多様化する企業の採用手法

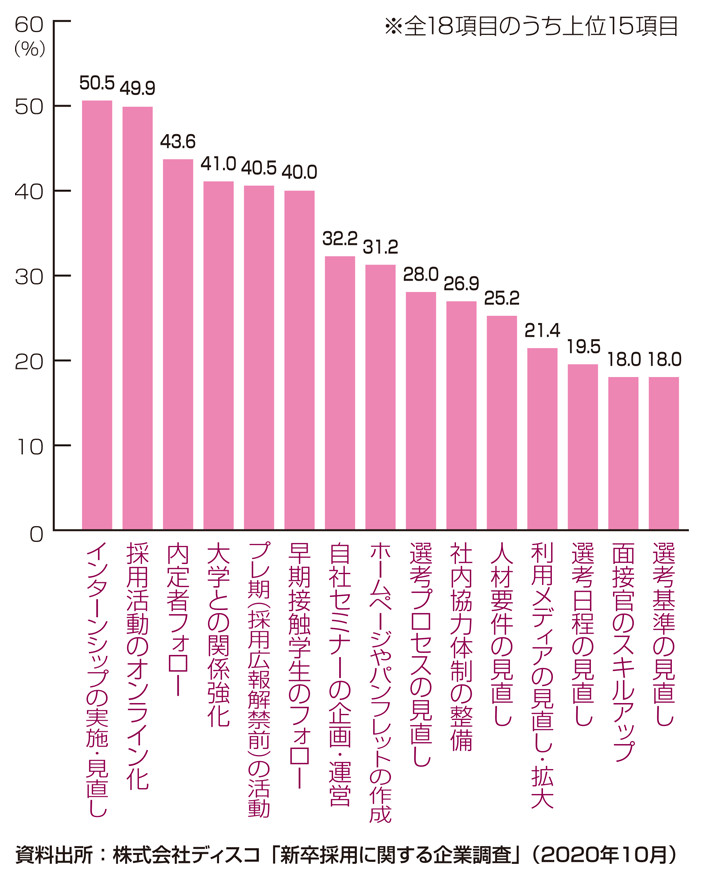

2022年度の採用で注力したいこととして最も多くの企業が選んだのは「インターンシップの実施・見直し」。続いて「採用活動のオンライン化」が挙がりました(図3)。

学生との接点を拡大する手段として、多様な採用手法が模索されていることが背景にあると思われます。就職情報サイトや大学の求人票などを利用した情報提供に加えて、例えば、自社サイトやSNSを通じて学生に直接的に情報を発信し、コンタクトを取る「ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)」などを行う企業があります。株式会社ディスコの調査では4割を超える企業が「LINE」を利用し、27.3%の企業が「Twitter」を利用していると回答しています。また、自社の社員から紹介・推薦を受けて個別にコンタクトを取る「リファラル採用」や、就職情報サイトに登録されている学生のプロフィールをもとに求める人材に直接アプローチする「逆求人」などの手法を用いる企業もあります。

ただし、企業が求める人材の獲得に積極的であっても、自分が志望する企業に入社できるかは別のことです。企業からのコンタクトを待つのではなく、積極的に自分からアプローチしましょう。

05インターンシップ実施率の拡大

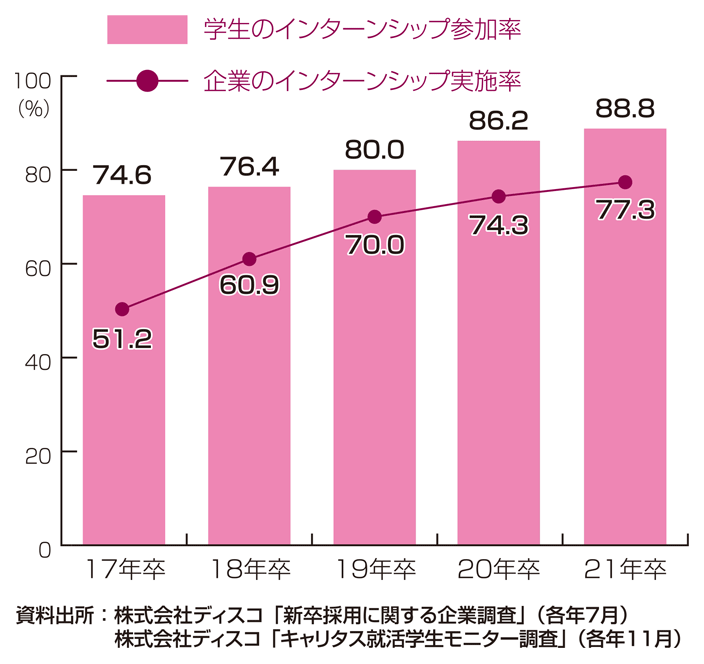

インターンシップ実施企業の割合は毎年上昇し、2019年度(2019年4月~2020年3月)は77.3%の企業が実施(図4)しています。また学生の参加率も同様に増加し、2021年卒の学生では88.8%が参加しています。

インターンシップは企業が学生に就業機会を提供する目的で実施されていますが、実際には採用と大きな関連があります。企業と学生双方にとって広報解禁前に互いを知るチャンスでもあるからです。特に2021度の活動では「COVID-19」の流行により学生と企業の接触の場が大きく制限されたことから、インターンシップで知った企業に就職したという学生が増えました。インターンシップへの参加はその企業への就職に必ずしもつながるものではありませんが、社会や業界、企業を知る大きなチャンスですから積極的に参加するようにしましょう。

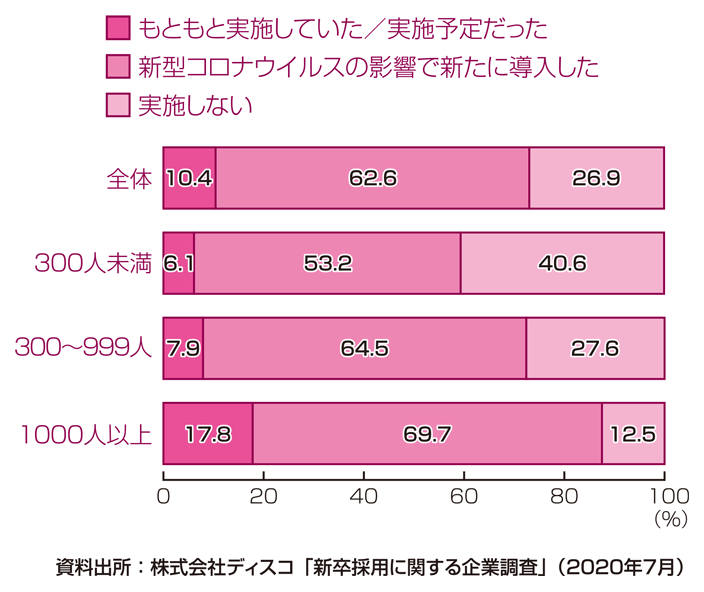

06オンライン利用の加速

2021年度は「COVID-19」への対策のため会社説明会やOB・OG訪問、面接までオンライン主流で行われるなど、企業・学生双方にとって対面での接触を極力抑えた異例な活動となりました。調査では73.2%の企業がWEB面接を実施したと回答しています。また、同調査では70.3%の企業がWEB説明会を開催したとも回答しており、オンラインによる広報・選考が急速に進展したことが分かります(図5)。

当初は企業・学生とも不慣れで戸惑うことが少なくありませんでしたが「スケジュール調整のしやすさ」や「交通費の削減」などのメリットも大きく「COVID-19」終息後も継続するとみられています。

WEB選考は、基本的には対面によるものと変わりありませんが、オンラインであるため環境や機器の準備が必要など気をつけるポイントがあります。しっかり準備して面接に臨むようにしましょう。

07企業が学生に求めるもの

企業が学生に求める要素を調査してみると、文系・理系とも1 位は「コミュニケーション能力」となりました。

仕事では、主体的に自分の意見を発言し、他者の意見も尊重しながら課題の解決や改善を図っていかなければなりません。そのため企業は、学業以外の面でも学生の活動に興味を持ち、部活動やアルバイトなどでの活躍を知ることで、チームワークやコミュニケーション力といったポテンシャルを測ろうとしてきました。

一方、2020年7月の調査で、企業が採用活動を通じて「学生に不足していると感じるもの」を聞いたところ、文系・理系とも1 位~ 3 位に「熱意」「バイタリティー」「コミュニケーション能力」が入りました。また、半数近い企業が業界や企業についての理解不足を感じていることが分かりました。業界・企業研究にあてる時間の確保は簡単ではありませんが、だからこそ、自分が志望する企業のことをしっかりと調べて選考書類を準備し、面接に挑めば、より強く自分の姿勢をアピールすることにつながります。

08就職の傾向と心構え

●多彩な業界の採用ニーズ

文系学生・理系学生共に多彩な業界の企業から採用ニーズがあります。専門分野に関わらず、入社後研修などがあり、資格取得をする場合もありますので、自分の志向を確かめながら、視野を広く持って企業や仕事を研究しましょう。

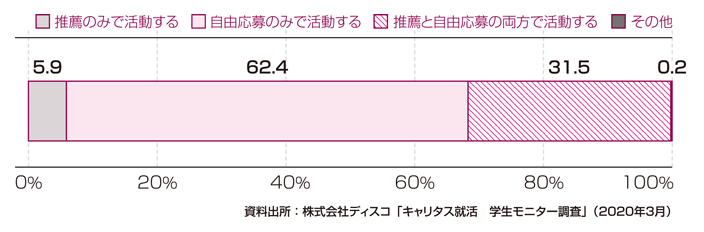

●自由応募か推薦か

2021年度卒業予定の理系学生は、多くが自由応募、または自由応募と推薦の両方で活動しています。どちらが良いかは志望する企業によっても異なりますが、積極的に情報収集して活動方針を決めていくことが大切です

●進学か就職か

大学院修了のほうがより就職に有利だと考えて進学する人もいるようですが、志望企業や職種によって状況は異なります。自分の専攻分野の就職状況や志望企業について、しっかり情報収集をすることが大切です。

09労働環境の改善について

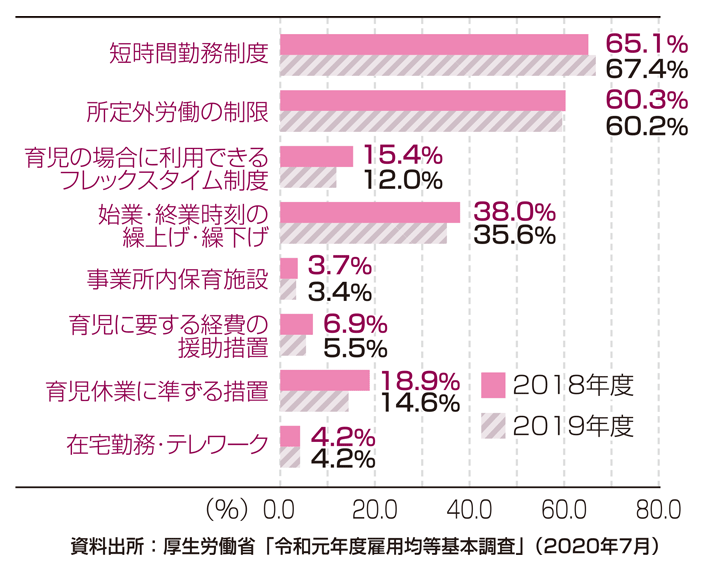

厚生労働省の「令和元年度雇用均等基本調査」によれば、出産した女性社員のうち育児休業を取得したのは83.0%で前年より0.8ポイント上昇しました。また配偶者が出産した男性では7.48%と前年より1.32ポイント上昇しています。

1986年の「男女雇用機会均等法」の施行以来、国や日本企業は女性が出産・育児といったライフイベントと両立させながら、公平な職場環境の中で活躍できるよう取り組んできました。また「ジェンダーの平等」と「働きがい」は持続可能な開発のための17のゴールとして掲げたSDGsに含まれる大きな目標でもあります。

少子高齢化が進展し、将来の労働力不足が見込まれる中で、さまざまな人が働くことのできる環境を整えていくことは日本の産業界にとって大きなテーマとなっています。