|

標準模型の拡張と修正4

|

|

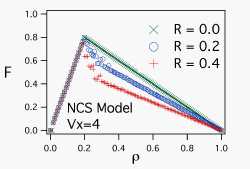

右に U = 4 の場合で、R を 0.0、0.2、0.4 と変えてみた結果を示す。 |

|

|

F → U・ρ

|

(5.4)

|

そして大密度の極限ρ→1では

|

F → (1-R) (1-ρ)

|

(5.5)

|

であって、これは標準モデルからまったく変化がない。

それではこの両極減の中間領域で何が起こっているのだろうか。この問いへの答えに示唆を与えるのは、物質の相転移での「過冷却」と呼ばれる現象である。実はこの中間領域の幅は数値実験に用いた道路のセル数によって変わってくる。此処で示したのは L = 200 の例なのであるが、例えば L = 1000 で同じグラフを書くと中間領域はずっと狭くなり、自由領域の直線と渋滞領域の直線とが高さのミスマッチをそのままにぶつかっているような絵になる。これは過冷却にあって典型的な現象なのである。

しかし難しい理屈は後回しにして、ここではまず交通の流れ自体の中身を観察してみるのが先決であろう。