VOL. 02 / 04

最先端の研究だからこそ、

批判や拒否も当然のようにあった

研究をはじめた当初は資金がなく、理論の構築に力を注いだ。末松先生の研究における信条は、「原理を解明する」こと。原理の解明は、思考の節約に直結するという。研究で得た成果を整理し、原理を明快にしておけば、教え子をはじめ周囲の研究者にも、少ない時間で多くを伝えることが可能になる。研究者であり、教育者でもある大学人として、末松先生はそんな労を惜しまなかった。

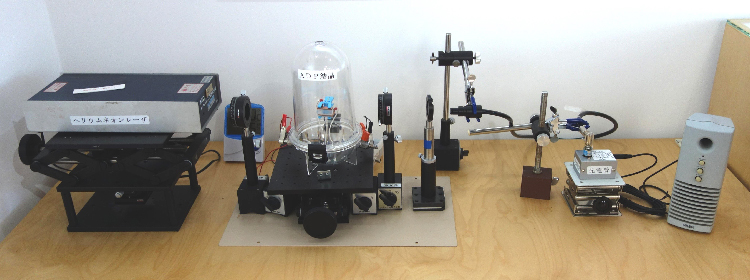

東海道新幹線の開業を翌年に控えた1963年、当時助教だった末松先生は、東京工業大学の大学祭で光ファイバ通信のモデル実験を展示した。

教え子の1人が「最近、レーザという装置ができたようですが、大学祭で展示できませんか?」と相談してきたのが発端だ。末松先生は「レーザで風船を割るのではつまらん」と、レーザを使った光通信の展示を提案。学生たちと2、3週間、夜を徹して準備をし、光ファイバ通信装置を完成させた。

装置に必要な材料は、大学や民間の研究所からかき集めた。「研究者仲間は、面白いことをしようとする人を、気持ち良く支援してくださるものです」と末松先生は笑う。後年、こういった実験の事例について調べてみると、どうやら大学祭での展示が「世界初の光ファイバ通信実験」にあたることがわかった。研究の黎明期から、最先端に手をかけていたわけだ。

未踏の領域を突き進みながらも、日々研究をともにした教え子とは、徹底的に議論をした。議論は4、5時間にも及び、気がつけば日付が変わっていることも珍しくなかったという。

「議論することで考えがまとまったり、新しい考えが浮かんだりするんです。これで良いのだろうか…という先の見えない不安を取り除く効果もありました。いつも議論をしているので、海外から留学に来た研究者に『自分たちの研究室はドライだが、東京はファミリーだ』といわれたものです」議論のたびに、進むべき方向を少しずつ修正した。

「研究はうまくいかないのが当たり前ですから、少しずつ変えていかなければなりません。たとえば1日に1度ずつでも進む方向が変われば、半年(180日)経てば180度違うところを向いていても不思議ではありません。学生にしてみれば、私の話が前と違うのでは…などと感じたかもしれません。しかし、前と違っていることが、大事なんです」

「学生たちの斬新な発想が研究を支えた」と末松先生がいう通り、若い感性が学会に風穴を開けたこともあった。このころ、末松先生の研究チームは米学会に半導体レーザの動作理論に関する論文を投稿したが、当時としては理論が斬新すぎたのか、審査員にも分かってもらえず、長らく埋もれていたという。 「良いものは拒否されるんです(笑)。批判もされましたが、これは最先端で研究することの勲章です。拒否も批判もない研究は進歩がないですから」

この理論は何年か後に教え子が改めて発表し、その正しさが認められた。この間、日本の企業も光通信に関心を示すようになり、産学官の連携も活発化。日本は同分野の研究において、世界を牽引する存在になっていった。