- トップページ

- NEWS & TOPICS

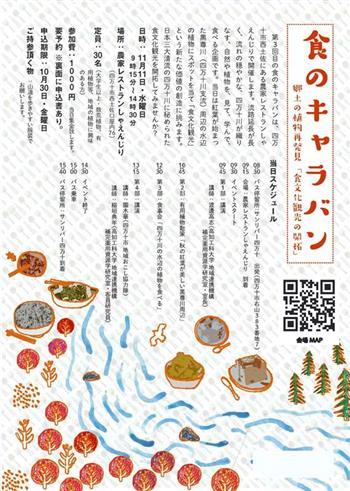

- 第3回「食のキャラバン」(11/11)郷土の植物再発見-食文化観光の開拓-のご案…

2015.10.28お知らせ

第3回「食のキャラバン」(11/11)郷土の植物再発見-食文化観光の開拓-のご案内

今年度第3回目の食のキャラバンは、四万十市西土佐にある農家レストラン「しゃえんじり」にて開催します。

水源から河口までの距離が長く、流れの穏やかな、四万十川が織りなす、自然や植物を、見て、学んで、食べる企画です。

当日は、紅葉が始まった黒尊川(四万十川支流)の周辺の水辺の植物にスポットをあて「食文化観光」という新たな価値の創造に挑みます。

みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

記

●日 時:平成27年11月11日(水) 9:30〜14:30

●場 所:農家レストランしゃえんじり

(四万十市西土佐口屋内76)

●定 員:30名(申込締切 11月2日)

●参加費:1,000円 ※食事代込み

●集 合:サンリバー四万十または農家レストランしゃえんじり

※会場は駐車台数が限られておりますので、可能な限りサンリバー四万十にご集合ください。

●申込方法:要予約

●ご予約・お問い合わせ 高知工科大学研究連携部社会連携課

Tel. 0887-57-2025 E-mail:org@ml.kochi-tech.ac.jp

ご参加頂ける方は、名前(よみがな)・生年月日・メールアドレス・電話番号(携帯)・ご住所・ご職業・を記載のうえ、メールまたはFAXでお申し込みください。

<食のキャラバンとは>

高知県は植物の多様性に富み、医薬品、健康食品、そして化粧品素材となり得る数百種におよぶ潜在的な植物資源が未利用、未開拓の状態にあります。高知工科大学地域連携機構では、補完薬用資源学研究室(渡邊高志室長)を中心に、これら植物資源の活用を植物資源戦略(すなわち、発掘から機能性研究さらに商品化までを一貫して体系的に進める戦略)のもとで長期にわたり着実に進めることをねらいとしています。

その一環として、総務省SCOPEなどの外部資金も得て、高知県内の「救荒植物」について研究を進めてきました。

「救荒植物」とは江戸時代に飢饉対策として体系化された概念であり、江戸中期にはすでに500種以上がその利用法なども含めて数種の文献に記されています。

現代では「救荒植物」という概念自体がすでに失われていますが、これら数百種の中には、現代的な食材として再評価することで、あらたな「食文化観光」の開拓に資するものも少なくないと見込んでいます。

2013年度は「郷土の植物再発見-食文化観光の開拓-」をテーマに、これまでの研究成果の中からいくつかの植物をとりあげ、県内巡回のワークショップを、1年間にわたり全6回、各地関係者の協力を得て開催しました。

2014年度は、高知県内に自生する354種類の植物の用途や効果についてとりまとめた「高知県有用植物ガイドブック」を刊行しました。

2015年度は、科学の目で見た機能性評価、現代的なアレンジによる新規商品化の可能性について議論し、植物資源戦略そのものについて更なる理解を深めてもらうことを目的とし、2013年度に開催したワークショップを1年間にわたり全4回(室戸・高知市・四万十市など)開催し、救荒植物を活用した地域ブランドの開発や観光拠点整備などを試行する機会といたします。

RELATED POST

関連記事