- トップページ

- Cutting-edge Research and Social Contribution

- 最先端研究

- 「光渦」とともに歩む、未来技術の新境地

「光渦」とともに歩む、未来技術の新境地

- ねじる、曲げる、揺らす、束ねるーー。

光を"操る″ことで、世界はどこまで変えられるのか。

そんな問いに挑むのが、システム工学群・小林 弘和教授だ。

小林教授が扱うのは「光渦」と呼ばれる、らせん状の構造をもつ特殊な光。

一見、不可思議な光を思いどおりに制御することで、

見えないものを可視化し、情報を瞬時に伝え、量子の世界にまでアクセスする。

通信、センシング、医療、量子技術。

光を操る力が、未来への扉を開こうとしている。

真ん中に穴が空いたねじれた光とは?

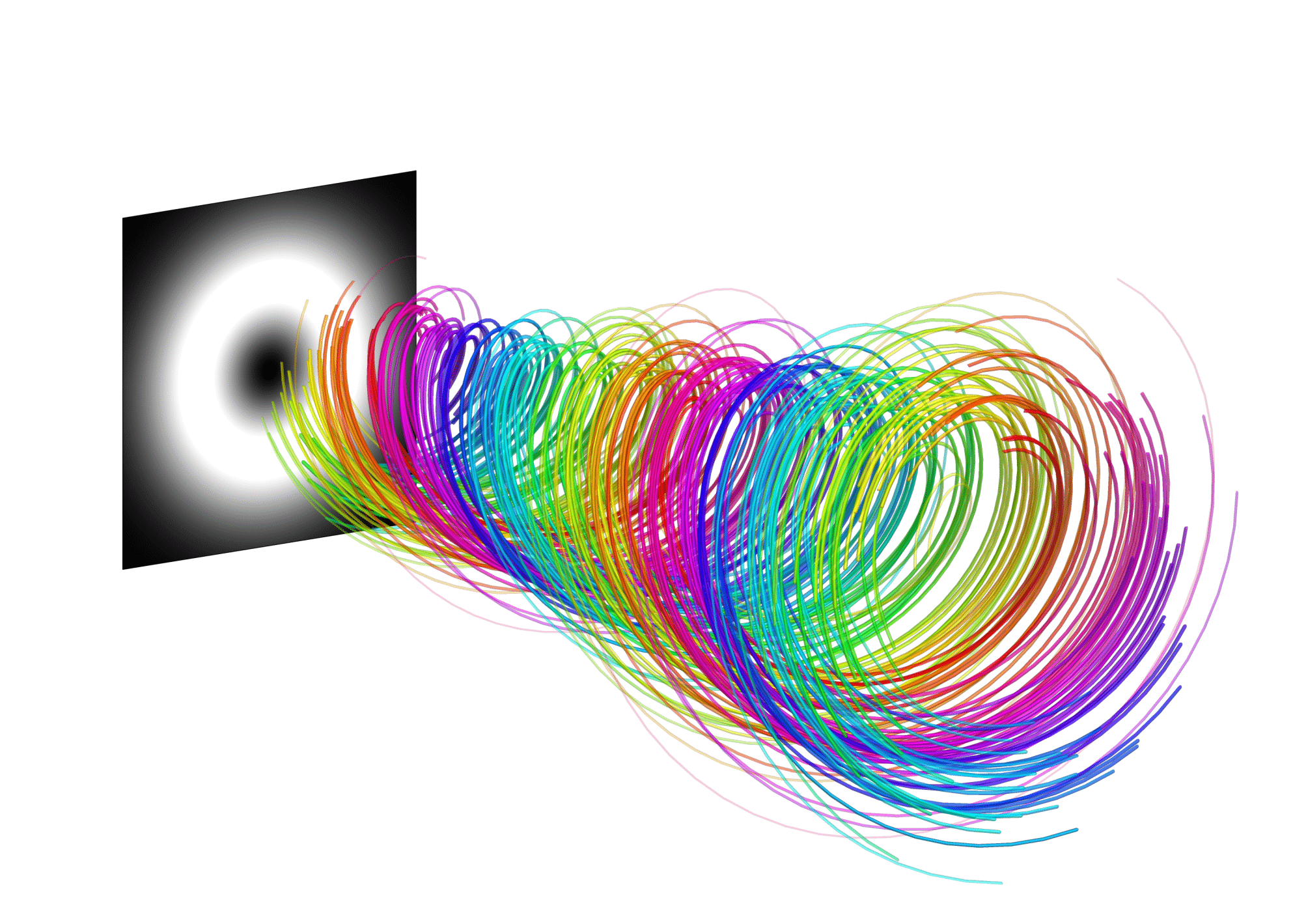

中心に穴の空いたドーナツ型の光が、らせんを描くように進んでいくーー。これが「光渦(ひかりうず)」と呼ばれる特殊な光だ。場所ごとに進む速度がわずかに異なるように設計することで、本来直進するはずの光がねじれを帯び、この独特な形が生まれる。

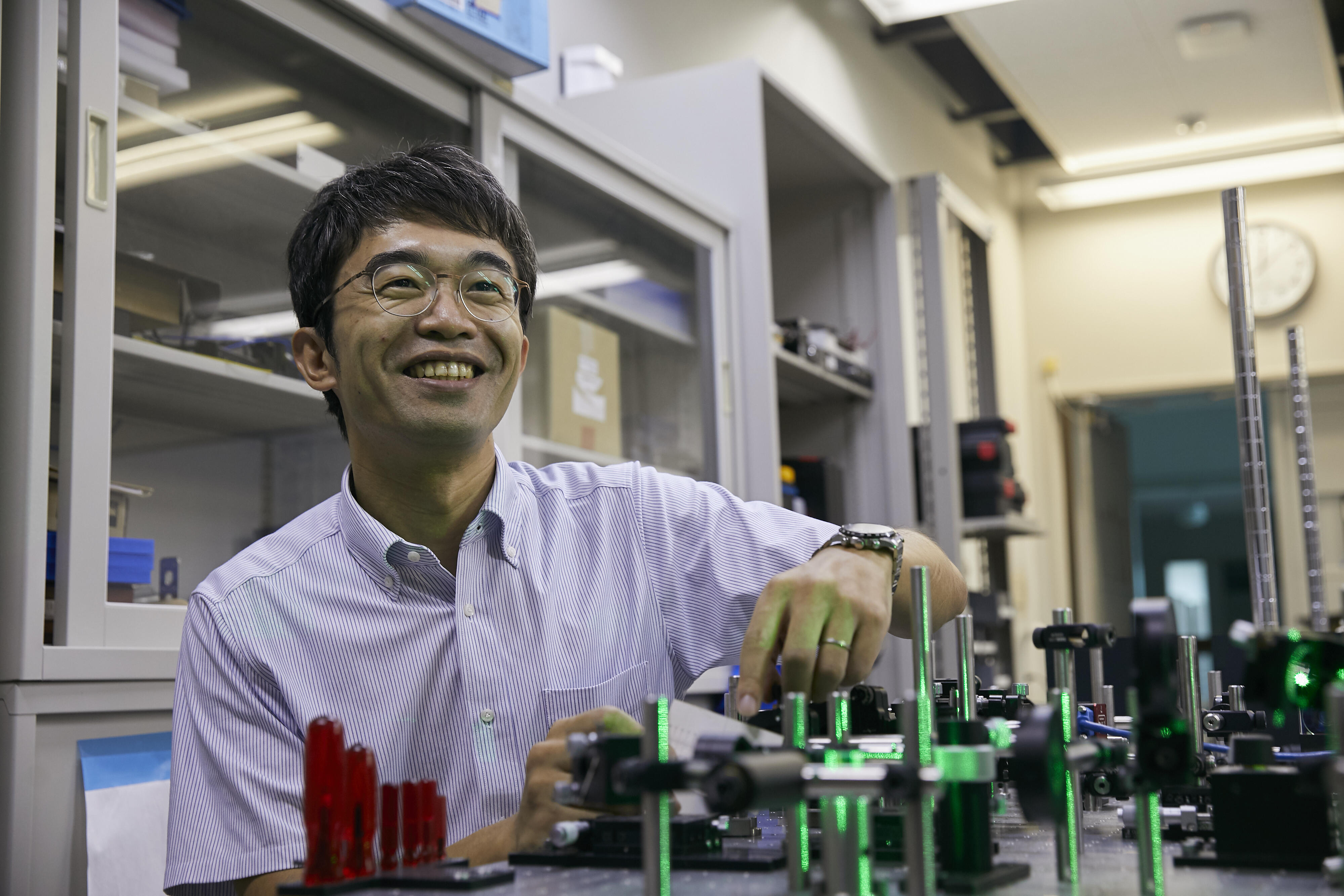

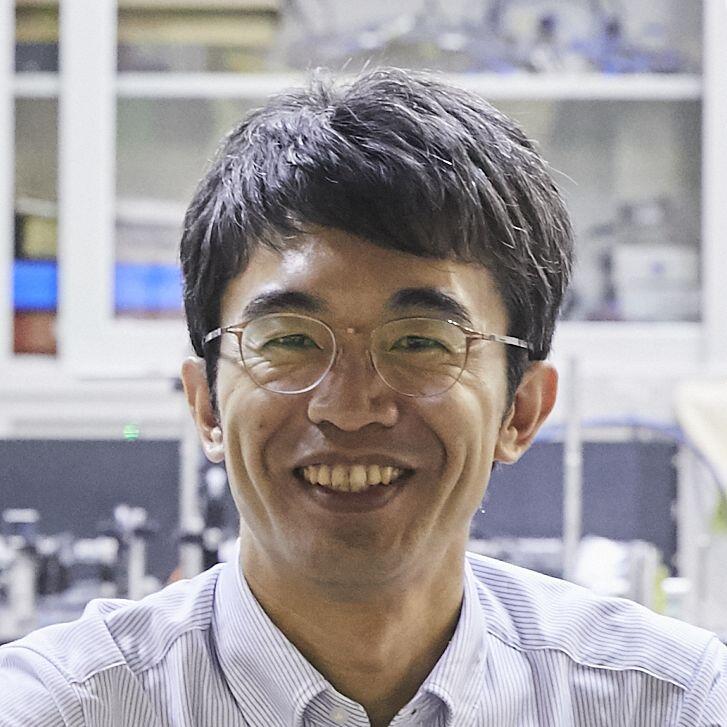

いま世界中で研究が進む光渦を自在に操り、未来の技術へつなげようとしているのが、小林 弘和教授だ。高校時代は電子回路やプログラミングに夢中だったという小林教授が、光の世界に踏み込むきっかけはどこにあったのだろうか。

「光は回路のように手で作ったり直したりはできません。でもコンピュータや電子技術を使えば、自分の思いどおりに操れる。そこに面白さを感じたんです」

通信、センシング、医療、量子技術。こうした先端分野において、光は欠かせない存在だ。小林教授の出発点は、「ちょっと変わった光をつくってみたい」という素朴な興味。それが今では、光渦を中心とした幅広い研究へと広がっている。

らせんの光で広がる医療と通信の未来

光渦の最大の特徴である、らせん状構造。この形こそが、様々な応用分野への扉を開いている。「普通の光ではできないことが、このねじれた光ならできる。そこが面白いんです」と熱を込めて語る。

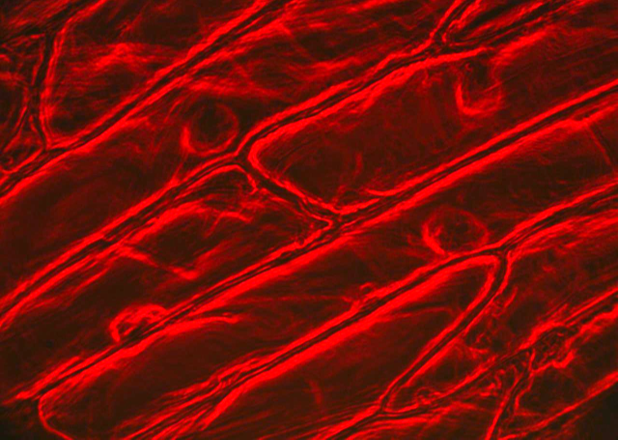

たとえば、ナノスケールで物質を観察する「STED顕微鏡」。光渦の中心の穴を生かすことで、通常の光ではとらえられない微細な構造を、より鮮明に描き出すことができる。がん細胞の診断や神経細胞の観察など、医療・バイオ分野で注目を集める技術だ。

小林教授らは光渦を用いて、従来よりも細胞核の輪郭をくっきりと映し出す独自の技術(下図)を開発した。透明な構造物でも、縁の部分だけにコントラストをつけて可視化することができるため、観察の精度向上に大きく貢献している。

光渦の可能性は"見る力"にとどまらない。光はもともと高速通信に適しており、いまは主に光の"色"の違いで情報を振り分けている。ここに"形"、つまり光渦を加えれば、同時に扱える情報量を飛躍的に増やすことができる。

「同じ赤い光でも、まっすぐ進む光とらせん状の光を区別できれば、それぞれに別の情報を載せられるわけです」

さらに、一色の光に巻き方の異なる渦を重ねて使えば、情報の密度を一段と高められる。そこで、小林教授らは、光渦のらせん構造を一重・二重・三重と自由に変化させる新たな手法を開発した。「この技術を使えば、これまでの10倍、100倍といった大容量通信も夢ではありません」と期待を膨らませる。

光渦で液晶や量子までも制御

光渦はモノを動かすこともできる。小林教授はフランス・ボルドー大学との共同研究で、光渦の特性を利用し、液晶分子の動きを制御することに成功した。回転の速さや方向といった光渦の条件によって、液晶分子がねじれたり、回転したり、整列したりする、その仕組みを実験と理論の両面から明らかにしたのだ。電気を使わず、光だけで液晶を操るこの技術は、光駆動の次世代デバイスの実現はもちろん、液晶の変化を光で読み取るバイオ・医療用センシングの開発にもつながる可能性がある。

さらに、光のわずかな圧力を利用して微粒子を非接触でつかみ、動かす「光ピンセット」技術でも、光渦は威力を発揮する。単なる位置の移動にとどまらず、粒子を回転させるなど、より精緻な操作が可能になるのだ。

「渦を二重、三重と複雑にするほど、回転の力は強まることがわかっています。私たちが開発した光渦の巻き方を制御する技術は、ここでも生きてくるはずです」

この光渦がもつ"操る力"は、量子の世界にも広がっている。小林教授がいま注力している量子光学の分野では、光の粒子をひとつずつ操作することで、新たな通信や計算の仕組みを生み出すことができる。「ずっとやりたかった研究に、いま満を持して学生と一緒に取り組んでいます」と笑顔を見せる。

すでに量子暗号通信は一部で実用化されているが、「渦を持った量子光」に関しては、未知の領域が多く残されているという。

「光渦には、普通の光では生み出せない複雑で独特なふるまいが期待できます。それをうまく利用できれば、より高度な計算やセキュリティ性の高い通信の実現につながるでしょう」

縁の下の力持ちから未来の主役へ

多様な応用の可能性を秘めた光渦の世界。一言で 光を"操る"と言っても、その裏側には地道な試行錯 誤の積み重ねがある。小林教授の実験室を訪ねる と、精密な光学部品や機器が所狭しと並び、実験台 の上には複雑な迷路のような装置が広がっていた。

「光の通る道筋や反射する角度、描く軌道の形など を頭に描きながら、0.1度単位で鏡を傾け、透明な素 子を0.1ミリ単位で配置します。そうして光を思いど おりに導くんです」

幾多の過程を経て、光渦の像がようやく姿を現す。 その瞬間、胸に大きな喜びが湧き上がるという。

「多大な労力をかけて築き上げたものが、最後に見 える形として現れる。その瞬間が何よりうれしいですね」

取り組むテーマは多岐にわたるが、その根底には 「光のもつ自由度を最大限に引き出す」という姿勢が ある。

「光は波長や色、強さ、向き、ねじれの具合まで自在に 操れる、多様な顔をもつ存在です。その性質を組み 合わせれば、まだ誰も見たことのない機能や価値を 生み出せる。光はすでに縁の下の力持ちとして、暮ら しのあらゆる場面で生かされていますが、これから も光の可能性を引き出す技術を駆使して、次世代に 役立つ新たな光を生み出すこと、それが自分の役割 だと考えています」

そして未来を見据え、こう結んだ。

「光の技術は、もはや電気と並ぶ基盤になりつつあり ます。やがては、すべての電気回路が光に置き換わる時代が来るかもしれません」光の可能性は、いま新たなステージへ。その歩みの中で、小林教授は光とともに未来を明るく照らす 道を探り続けている。

掲載日:2025年10月/取材日:2025年7月