- トップページ

- Cutting-edge Research and Social Contribution

- 最先端研究

- 「記憶力」がつくる新時代ー より豊かで創造的な未来をめざして

「記憶力」がつくる新時代ー より豊かで創造的な未来をめざして

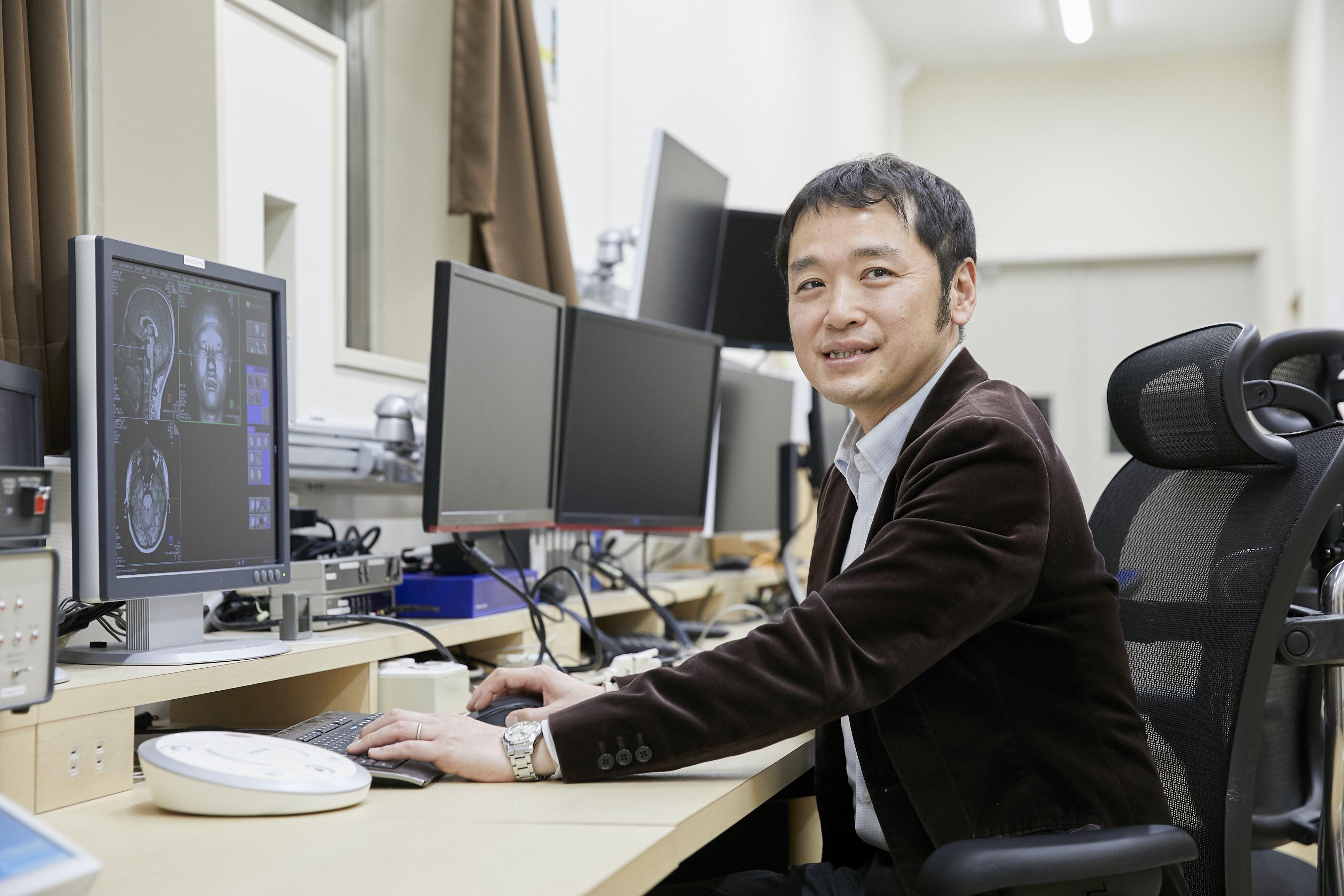

- 睡眠はあらゆる動物が生きるために必要不可欠なもの。よく眠ることは、心と体の健康を維持するだけでなく、記憶の定着にも大きな役割を果たしている。眠ると覚えたことを忘れてしまうような気もするが、眠った方が記憶に残りやすいことは明らかになっているのだ。 脳や神経の働きを、細胞単位から人間全体のレベルまで統合的に研究する竹田 真己教授は、この睡眠と記憶の関係性にフォーカスし、最先端のテクノロジーを駆使して睡眠中に脳内で起こる記憶のメカニズムを解明しようとしている。

あらゆる認知機能の中で、「記憶」は人を人たらしめるもの

脳は人体の中で最も謎めいた器官のひとつ。その複雑で驚異的な働きについては、まだ多くの謎が残されている。脳神経科学者の竹田教授が、脳の働きを意識するようになったのは、中学生の頃に抱いた素朴な疑問がきっかけだった。

「好きな女の子ができて、毎日その子のことで頭がいっぱいになってしまったんです。何億人もいる女性の中で、なぜその子のことだけをずっと考えてしまうのか。でも他の友人たちはその子を何とも思っていない。この思考の違いはどこから来るのだろうか。そんなことを考えるようになったのです」

こうした経験から、人の感情や思考、行動を支える脳の柔軟性に興味をもち、大学では「愛」について学びたいと心理学を専攻した。しかし、研究を進めるうちに、「人の心を解明するためには脳自体を研究する必要がある」と思うようになり、修士課程からは脳神経科学の道に進んだ。

脳や神経の研究に没頭する中で、竹田教授はひとつの確信に至ったという。それは「人の認知機能の中で、最も重要なのは記憶である」ということ。さらに「記憶は人を人たらしめるもの」と強調する。

「私たちは日々あらゆるものごとを記憶し、また思い出すことができます。この記憶という機能は、私たちが自己を理解し、アイデンティティを形成するための基盤となります」

それだけでなく、記憶や注意、判断、理解、思考といった数ある認知機能の中で、記憶は私たちにとって特に大きな関心事でもある。

「例えば、学生時代はテスト前にいかに効率的に暗記できるかを考え、年を重ねると記憶力を維持しようと脳トレに励んだりします。記憶は日常に深く結びつき、世代を超えて『向上させたい』という共通認識が広がっている。そんなところに面白さを感じて、一貫して記憶に注目してきました」

竹田教授は、記憶の中でも日常生活で使う知識や概念を覚える「意味記憶」を中心とした記憶のメカニズムの解明を進めている。「意味記憶は、私たちが何かを覚えたり、思い出したりする際に欠かせないもの」と語る。例えば、ふと耳にした音楽が、幼少期の懐かしい風景や出来事を呼び覚ますことがある。この時、曲名や作曲者などの情報は、意味記憶として脳に蓄えられている。つまり、意味記憶はただの知識の断片ではなく、日常の豊かな記憶体験を支える存在なのだ。

睡眠中に記憶を定着させる「リプレイ活動」とは?

この記憶と密接に関わっているのが「睡眠」だ。記憶は眠ることによって定着することが知られている。竹田教授は「この記憶固定プロセスの鍵を握るのが、睡眠中に起こる『リプレイ活動』だと言われています」という。これは一体どういうものなのだろうか。

「リプレイ活動は、日中に経験した出来事や学んだことを、睡眠中に脳が再現する現象のこと。例えば、入社式で同僚の顔と名前を覚えた後、睡眠中に脳がその時の脳活動を再現する、といったことが挙げられます。ネズミの研究では、睡眠中にリプレイ活動が検出された時は、起床後の記憶力が向上することが確認されています」

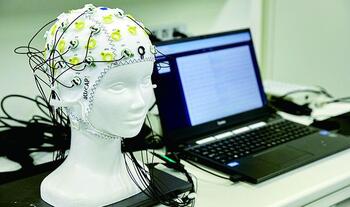

竹田教授らの研究チームは、リプレイ活動を人の睡眠中にも検出し、それが記憶の固定にどのように関与しているのかを世界で初めて明らかにすることをめざしている。しかし、睡眠中の脳活動は非常に複雑でノイズが多いため、単一の計測法では正確な検出が難しい。そこで竹田教授らは、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)とEEG(脳波)を組み合わせて、脳活動を同時計測する技術を開発し、脳活動パターンをより精緻に記録する手法を確立した。さらに、深層学習を用いた脳活動データの高精度な解析手法も開発中だ。

それと並行して、リプレイ活動に関連するとされる「睡眠徐波」にも着目してきた。睡眠徐波とは、深い睡眠時に大脳の前頭葉に現れる規則的な波。これが記憶の定着に関与しているならば、波を増強した場合は起床後の記憶力が向上し、減弱した場合は低下するという仮説を立て、実験を行った。この実験を行うにあたって、竹田教授らは、睡眠中の脳活動をモニタリングしながら、睡眠徐波をリアルタイムで検出し、そのタイミングに合わせて脳に電流刺激を与える『closed-loopシステム』を独自に開発。このシステムを用いて、波の強弱を操作し、記憶力にどのような変化が生じるのかを検証した。

「大学生を対象に行った実験の結果、睡眠徐波を増強した場合は、起床後の記憶成績が向上し、逆に減弱した場合は低下するという仮説どおりの結果が得られました」

またリプレイ活動は、電流刺激では届かない脳の深部も関与していると考えられている。そこで、"超音波"刺激を用いた新たな実験も開始している。「超音波刺激は脳深部まで到達できるので、これまで困難だった脳深部の活動の検出も可能になります」と語る。これらの研究が進めば、リプレイ活動の全容解明に大きく近づきそうだ。

「本学の研究環境を生かした同時計測技術のほか、独自に開発した『closed-loopシステム』を使って実験できるところが、私たちの強みです。この技術によって睡眠徐波の強弱を操作することが可能になりました。さらに同時計測した脳活動データをAIで解析する試みも、私の知る限り世界で初めてのことです。私たちはこうした最先端技術の導入により、研究面で世界をリードしていると自負しています」

装着するだけで記憶力が高まる未来のデバイス開発へ

竹田教授のめざすゴールは、「記憶に関する研究成果を生かして、人の記憶力を高める装置を開発すること」だという。

「具体的には、枕に装着するだけで、睡眠中の脳波を自動的にモニタリングし、最も効果的なタイミングで電気刺激を与えられるデバイスを構想しています。その目的は二つあり、一つは、高齢者の記憶力を維持させること、そしてもう一つは、子どもたちの記憶力を向上させることです。記憶力の良し悪しは遺伝的な要素がありますが、生まれた後の環境や経験によっても柔軟に変化していきます。記憶力が良くないというだけで、人生でハンデを負ってしまうケースは多いと思いますが、せめて記憶力くらいはどの子も一定の水準まで引き上げたい。そうすることで、これまで暗記に費やしていた時間を減らし、創造力や発想力で個性を伸ばせる社会を実現できるんじゃないかと考えています」

創造性やひらめきは、何もないところから生み出されるわけではなく、多くは記憶や経験がもとになっている。記憶力の向上は学習だけでなく、創造性や発想力の向上にも必ず役立つはずだ。

「ただ、こうした装置の開発には技術的な課題が残っています。というのも、脳波をもとにした装置の開発は進展しているのですが、大型のMRIのデータを活用した装置開発にはまだ技術的な限界があるんです。一方、研究の世界ではMRIを使った成果は非常に多い。そこで私は、MRIのデータを脳波のデータに変換するメカニズムを突き止めたいと思っています。そこを明らかにすることで、膨大な研究の蓄積があるMRIのデータを生かした装置を開発し、世の中に普及させたい。まだまだ時間はかかると思いますが、将来的な実用化は十分可能だと確信しています」

竹田教授の研究は、私たちの脳の働きや日常生活、そして社会をより良い方向へと変えていく可能性を秘めている。誰もが高い記憶力をもち、自由に創造力を発揮できる未来をめざして、竹田教授の挑戦はこれからも続いていく。

掲載日:2025年5月/取材日:2025年3月