- トップページ

- NEWS & TOPICS

- フューチャー・デザイン研究センター開設記念イベントを開催しました

2016.1.26お知らせ

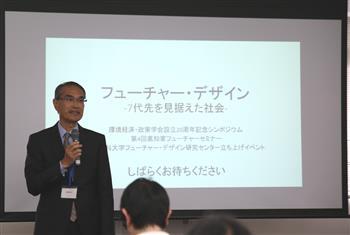

フューチャー・デザイン研究センター開設記念イベントを開催しました

1月23日、永国寺キャンパス地域連携棟で、本学「フューチャー・デザイン研究センター」の開設記念イベント、環境経済・政策学会設立20周年記念シンポジウム「フューチャー・デザイン‐7世代先を見据えた社会‐」を開催しました。

フューチャー・デザインとは、現世代の意思決定の際に、今は存在しない仮想将来世代の考えを取り入れ、世代間の利害を調整しながら将来を見据えた社会の枠組みを創り出すもので、市場や間接民主制といった、現代の社会制度を補完する新たな社会技術として注目を集めています。

本シンポジウムには、本学から磯部 雅彦 学長のほか、伴 金美 経済・マネジメント学群長、肥前 洋一 教授、上条 良夫 准教授(ともに経済・マネジメント学群)らが参加。

冒頭、磯部 学長が「持続可能な社会を構築する道のりは長いが、まずそのあり方を議論するところから始めたい」と、センター設立の趣旨やフューチャー・デザインへの期待を述べました。

第1部「フューチャー・デザインと地域実践」では、本学の客員教授でもある、西条 辰義 一橋大学 経済研究所教授が登壇し、フューチャー・デザインの考え方や役割について解説。続く講師からは、住民による自治体事業ビジョンの形成に際して、参加住民に「仮想将来世代」を設定し意思決定を行った実施例が紹介され、意見形成に見られた違いが報告されました。

ついで第2部「未来デザインの仕方」では、肥前 教授(フューチャー・デザイン研究センター長)が座長となり、各分野の専門家が意思決定、政策決定に仮想将来世代を導入するメリットを紹介し、社会保障、経済政策、選挙行動、資源分配など様々な視点から、フューチャー・デザインの必要性と応用可能性について講演しました。 最後に伴 学群長が司会するパネル討論会では、仮想将来世代を担える人材の育成や、将来世代と現世代との調整をどのように行うかといった点が議論され、また、実施については、国レベルで難しければ小さな自治体レベルから始めるべきといった意見や、少子高齢化が進む高知県だからこそ、全国に先駆けて実施し、成果が発信できるのではといった意見が出されました。

シンポジウムはお昼から夕方にまで及ぶものでしたが、人口構造が大きく変化していく中で、新たな社会のあり方の提示が迫られている状況とあって、ご参加の皆様は最後まで熱心に議論に耳を傾けておられました。

RELATED POST

関連記事