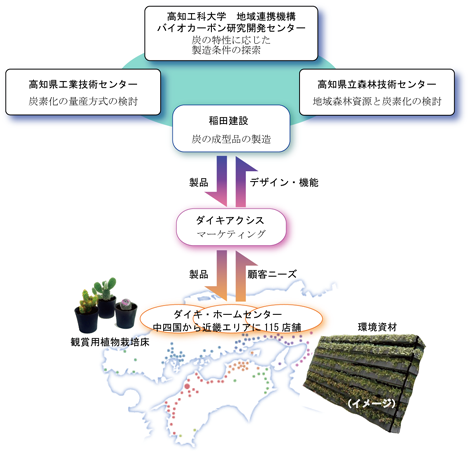

バイオカーボン

高知県特産の木質系資源の有効活用

山の中のハイテク炭化炉

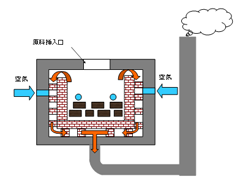

津野町の人里離れた山奥に大型の炭化炉があります。ひらたくいえば現代風「炭焼き窯」ですが、実は、特許も得ているハイテク炉なのです。炭は、原料となる木材を800℃程度で無酸素状態にしていわば「蒸し焼き」することで作られます(酸素があればただ丸焼けで灰になるだけですね...)。

そのとき、最初は加熱が必要ですが、この炉では加熱中に木材から発生する一酸化炭素、水素、メタンなどの可燃性ガスを外に捨てずに循環させて、さらなる燃料としてしまうことで、燃料コストを大幅に下げることに成功しました。

この炉を開発したのが、バイオカーボン開発研究室の坂輪光弘教授です。完成したのは2004年のことでした。

ところで、なぜ今の時代に炭なのでしょうか。

現代の技術文明は、主たるエネルギー源を木炭から石炭に、そして石油へと変える中で、わずか1世紀ほどのあいだに劇的に発展してきました。

しかし、石炭にしても石油にしてもそれらは地球が何億年もかけて古代の生物の残骸を地中に閉じ込めて作りだしてきたもので、つまり地下に埋蔵された炭素にほかなりません。

これが地下から取り出され燃焼ガスとして大気中に放出された結果が、今日の二酸化炭素濃度の上昇とそれにともなう地球温暖化の危機につながっているわけです。これに対して、樹木は大気中の二酸化炭素を吸収しながら成長したものですから、これを炭に変えて燃やしたとしても長い目で見れば二酸化炭素の地表での総量は変わりません。

つまり、地表の炭素循環という観点から炭は身近なエネルギー源として少なからず見直す余地があるのです。もちろん、炭を作る熱源に石油を大量に使ってはナンセンスですから、先に紹介した効率のよいハイテク炭化炉には大きな意味があります。

また、炭には植物の細胞構造に由来する空隙がたくさんあり、小さな塊でも表面積は非常に大きくなります。そのため炭は空気中の有害物質や水中の汚染物質を微細な空隙に吸着する能力を持っています。

たとえば、新建材の接着剤からしみ出してシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドという有害物質も、この炭が吸着することが知られています。さらには、炭の微細表面ではホルムアルデヒドが無害な蟻酸に変えられていると予想される研究データも得られています。

しかし、このような炭の特性が生まれるメカニズムについてはあまり良くわかっていません。炭は元の樹種によって性質も異なり、さらに均一な状態ではないため意外に研究は難しいのです。

ということは逆に、なんらかの機能を持った材料として、その有用性を再評価する余地は大きいということにもなります。炭素材料の研究としては、カーボンナノチューブのようなナノテクノロジー研究も盛んに行われていますが、坂輪教授は、生物由来の複雑な構造を持った状態である「炭」をとくにバイオカーボンと名付け、その用途の開発に取り組んできました。

そのための実験場が、津野町の山中に設置されたハイテク炭化炉なのです。なぜ、山の中かというと、大学のキャンパスの中では炭焼きができなかったからという笑い話もあるのですが、それだけではなく、実用性を考えると山の木をなるべく現地で小規模に分散した施設を使ってコストをかけずに炭に加工し商品化する必要があるからです。

-

津野町の山奥に設置された大型炭化炉

-

ハイテク炭化炉のメカニズム

-

壁面に炭のボードを使った坂輪研究室

高品質加炭材

この炭化炉で作られている炭製品のひとつが製綱炉に入れる加炭材です。

鉄は炭素の含有量によって性質が変わります。このため製鋼炉では石炭を蒸し焼きにしたコークスを用いて、炭素の含有量を調整します。このコークスのような炭素材料を加炭材といいます。

コークスは元が石炭ですから使えばその分、地表の二酸化炭素を増加させることになります。さらに石炭価格も近年高騰してきました。

そこで、坂輪教授は、木炭をコークスに代わる加炭材とする研究に取り組みました。 高知県は県土の8割以上が森林ですから木材資源は豊富で、また地場には鋳物工場もあります。

再生可能な森林をエネルギー源として資源化し、あるいはしばしば残材として捨てられてしまう木材を再資源化しながら環境負荷も少ない鋳物製造システムを作ることができればこれからの地域産業のモデルにもなります。

さらに木質起源の炭にはコークスに勝る特長があります。それは高品位の製鉄を行う際に邪魔になる硫黄分がもともと含まれていないということです。コークス自体、石炭の硫黄分などを抜くために蒸し焼きにして作られているのですがそれでも硫黄分ゼロとはなりません。

その点、木炭の加炭材は、じつは高品質でもあったというオマケがついていたのです。

炭の鉢

山の中の炭化炉で作られているもうひとつの製品が、炭の鉢と炭のタイルという植物栽培床です。いずれも古新聞を水で溶かして型に入れ、プレスして乾燥し、それを炭に焼いたものです。おがくずも有効利用のために混ぜています。(図:カランコエを植えた炭の鉢)

炭自体には養分がないので、水と養分を与える必要がありますが、逆に焼きあがった直後の炭の鉢やタイルは無菌状態ですから菌に対してデリケートな-たとえばランのような観賞用植物を育てるには適しています。

また、軽量で、土のように処分に困ることもありません(都会のマンションでは土の処分は意外に面倒なものです)から、インテリアとしても使えます。

炭のタイルにも植物を植えてみました

タイルは屋上緑化や壁面緑化の基材としても使えそうです。炭の鉢は以前から手作りで試作していますが、自動化も進み、さらに鉢だけでなく板状などの形状の炭もできるようになりました。

2008年からは科学技術振興機構の補助金も得て、大型のプレス機なども導入して量産化をテストするとともに、商品としてのさまざまな利用可能性を検討しています。

バイオカーボンの開発研究は、これまで大量エネルギー消費に支えられて大規模化を目指してきた20世紀型の工業文明とはまったく逆の、地域に根差した省エネルギー・循環型の生産システムを志向しています。なおかつ、生物に由来する「複雑さ」を解明して活用するという点では、21世紀型の新しい研究フロンティアを目指しているともいえるでしょう。まさに「温故知新」というにふさわしい研究なのです。