- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 百田 佐多生准教授が米・ウエストバレーで放射能測定を行いました

10月21~25日、理工学群の百田 佐多生准教授は、米国ニューヨーク州のウエストバレー実証プロジェクトに参加し、プロジェクト敷地内およびその周辺で放射能測定を実施しました。

ウエストバレー実証プロジェクト(WVDP)とは、ウエストバレーにある現在閉鎖中の核燃料再処理施設に残る放射性廃棄物の処理や除染・解体作業の実証試験を目的とするもので、米国エネルギー省とニューヨーク州エネルギー研究開発局が協力して実施しています。

この実証試験を進めるためには、敷地内や周辺環境がどのくらい汚染されているか測定し、除染が予定通りに行われているかを確認する必要があります。WVDPは定期的に測定を行っていますが、土壌中の汚染状況を深度別に測定できる簡便な技術を求めていました。そこで、それを実現する機器を開発し、2011年に発生した福島第一原発事故の影響を受ける福島県浜通りで農地の放射能測定を行っている百田准教授が招請されました。

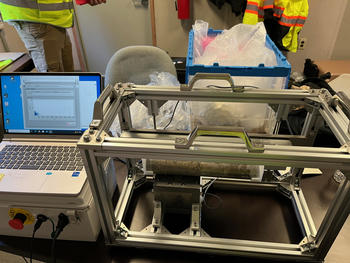

測定の流れは、長さ30㎝の鋼鉄製の採取用具を地面に打ちこみ、土壌をプラスチック製の筒に採取。その筒を、測定面以外を鉛で覆った測定装置の上に水平に置きます。測定器と筒に入った土壌の間は、測定部位を除き、20mm厚の鉛板で隔てられており、斜め方向から入る放射線を遮断できます。測定開始ボタンを押すと、筒は一定間隔(2.5 cm)でスライドしながら、12点で放射性物質(放射性セシウム)の濃度を測定します。結果が出るまでは20分ほど。その場でPCの画面上に深度分布が表示されます(※)。

これまでは、採取した土壌サンプルを実験室に持ち帰り、深さごとにスライスして複数に分け、1個ずつ測定する必要がありました。このため、結果が出るまでに1~2週間、場合によっては1ヶ月ほどかかっていました。しかし、百田准教授の機器であれば、時間と労力が軽減し、作業を大幅に効率化できます。

ウエストバレーでは、約1km四方の敷地内の7か所と敷地周辺の12か所で土壌採取を行い、放射能測定を行いました。採取した土壌は、現在WVDPでこれまでの方法で測定中です。今後、お互いの測定結果を持ち寄って、比較する予定です。

百田准教授は「ウエストバレーのような、日本とは異なる成分の土壌で、放射性セシウム以外の放射能を含む可能性のある環境下での測定は初めてでした。今回の経験は、私にとっても新しい挑戦でしたし、今後の機器開発にもつながりました」と話しました。

この取り組みは、米国エネルギー省のニュースレターでも紹介されています。

(※)この測定装置は、農林水産分野の先端技術展開事業「特定復興再生拠点区域等の円滑な営農再開に向けた技術実証」、福島国際研究教育機構(JPFR24060105)の支援によって開発されました。

RELATED POST

関連記事