- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 「nano tech 2025 第24回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に…

1月29~31日の3日間、東京ビッグサイトで開催された「nano tech 2025 第24回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に、理工学群の藤田 武志教授と林 正太郎教授が出展し、それぞれの特許技術や研究成果を紹介しました。

同イベントは、研究開発の重要な共通基盤技術であるナノテクノロジーを軸に、未来技術の社会実装を探求する場として、革新的な材料や次世代デバイスが集結し、研究開発の事業化とイノベーション共創を実現することを目的として開催されています。

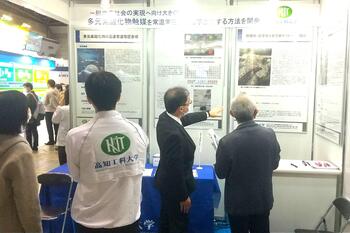

藤田教授は「多元素酸化物の迅速常温常圧合成」「耐酸性・高活性な多元素ナノポーラス触媒」「脱合金化法による超多元素ナノポーラス合金」についてそれぞれ紹介。常温・常圧での多元素酸化物の簡易な合成方法を動画で紹介し、様々な業界から注目を集めました。

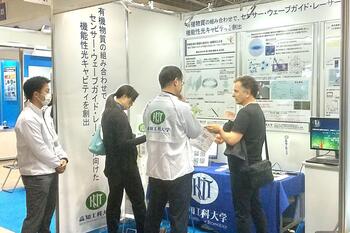

林教授は、有機色素の簡便な複合化・組織化による"弱光"利用キャビティが可能にするセンサー・ウェーブガイド・レーザーの技術について紹介。展示ブースでは、小型分光器と合わせた簡易なセンサーシステムのプロトタイプを展示し、波長を計測・表示するデモンストレーションを行いました。

両ブースには、企業や国の機関、他大学の研究者など全国から多くの方々に訪問いただき、共同研究・受託研究の可能性や技術移転の打診、企業課題の解決に関する相談や情報交換が数多くなされ、今後の研究推進はもとより、事業化や社会実装に向けた人的ネットワークを築くこともできました。

同行した学生たちも最先端の産業界の方々から様々な刺激を受けたようで、嶽 修平さん(修士課程 理工学コース1年・材料組織制御学研究室)は「来場した様々な企業の方から本研究への様々な視点からの見解を聞き、大変新鮮でした。また、今回共に行動した研究連携に関わる大学職員の方々とも対話し、大学側の実用化への姿勢について学び、将来の研究活動やキャリアにも役立つ良い社会勉強となりました。企業や大学職員の方々と関わることで、新たな視点が芽生えたことを実感し、今後の研究活動への意欲がより一層高まりました」と語りました。

東 蒼一朗さん(修士課程 理工学コース1年・機能性高分子化学研究室)は、「ナノテクノロジーの研究動向や応用事例を学ぶ貴重な機会を得ました。国内外の企業や研究機関の最先端の技術や研究内容を身近に感じ、専門家の方々との意見交換を通じ、学術研究が社会実装へと展開されるプロセスや産学連携の重要性を実感しました。自分の研究分野においても、社会ニーズに合わせた研究を意識することで、新たな機能性材料の創出や応用展開が期待できると感じました。貴重な機会をいただいたことに感謝し、引き続き、学びを深めていきたいです」と話しました。

本学は、今後も各種イベントに積極的に参加し、社会貢献を念頭に研究内容とその成果を発信するとともに、産学官民のさらなる連携を推進していきます。

RELATED POST

関連記事