- トップページ

- Cutting-edge Research and Social Contribution

- 最先端研究

- 地方都市の未来を担う子どもたちのために。持続可能な「次世代型交通ネットワーク」の実現に挑む

地方都市の未来を担う子どもたちのために。持続可能な「次世代型交通ネットワーク」の実現に挑む

- 少子高齢化や人口減少が進むなか、日本では移動に関する問題が顕在化している。特に車がないと生活が成り立たない地方都市では、交通渋滞や交通事故など道路交通の問題に加え、公共交通の利用者減少によりサービスの維持が困難な状況が生じている。持続可能な交通システムを築くことは、人々の生活の質や地域の活性化を保つ重要な要素だ。

交通工学を専門とする西内教授は、こうした課題を抱える地方都市における将来を見据えた交通システムのあり方について研究を進めている。

子どもたちに「遊びの場」としての道路空間を提供したい

近年、西内教授が特に焦点を当てているのが、"子どもや若い世代"の移動をどのように支えていくかということ。子どもや若い世代に着目するようになった背景について、このように語る。

「2050年には、65歳以上の人口が増加して全体の約40%を占める一方、若年人口(0~14歳)は全体のわずか9%弱になると予測されています。地方都市の交通には課題が山積していますが、今のうちに手を打っておかなければ、25年後にはさらに深刻な交通問題に直面するかもしれない。そんな懸念が高まったことが背景にあります」

西内教授がまず着目したのが、子どもたちを交通事故から守るために、将来に向けて安心安全な交通空間を確保すること。西内教授らが高知県で行った調査によると、幹線道路と生活道路を走る車の速度にほとんど差がないことがわかり、各道路の区別が曖昧になっている現状が浮き彫りになった。

「特に生活道路では、地域の人たちが抜け道でスピードを出して通過したり、慣れに乗じて危険な行動をしたりするケースが多く、交通事故のリスクが高いことが見えてきました」

これには「車が優先」というドライバーの意識が根深く関わっていると指摘する。

「日本の道路空間は生活道路も含めて車が中心であり、ドライバーにも『車が優先される』という認識が強いと感じています。しかしその背景には、車の走行を前提とした道路設計が今もなされていることが原因としてあるんじゃないか、特に地方ではこの傾向が顕著なのではないかと考えています」

生活道路における通行機能を縮小し、歩行者の安全を最優先にした道路空間の再配分の必要性を痛感した西内教授は、大がかりなハード整備ではなく、既存の道路空間を生かしたソフト対策によって歩行者の交通機能を向上させることを模索してきた。

「そこで考えたのが、子どもたちのために、生活道路のなかの通学路という区間だけでも車の通行を制限し、安全に楽しく遊びながら登下校できる空間を実現できないかということでした」

子どもにとって安全な道路空間を確保するために取り組んでいるのが、情報通信技術を活用した「こどもITS(高度道路交通システム)」の開発だ。ITSとは、車両や道路、歩行者の動きをリアルタイムで把握し、安全な交通環境を提供するためのシステムだが、これを子どもの歩行行動に特化した形で活用し、通学路での安全性向上を目指している。

「通学路では車側がもっと安全に通行することが不可欠だというエビデンスを蓄積することで、通学路のマネジメントを考えていく必要があるという提言につなげていきたい。今はそのための基礎的な研究を進めているところです」

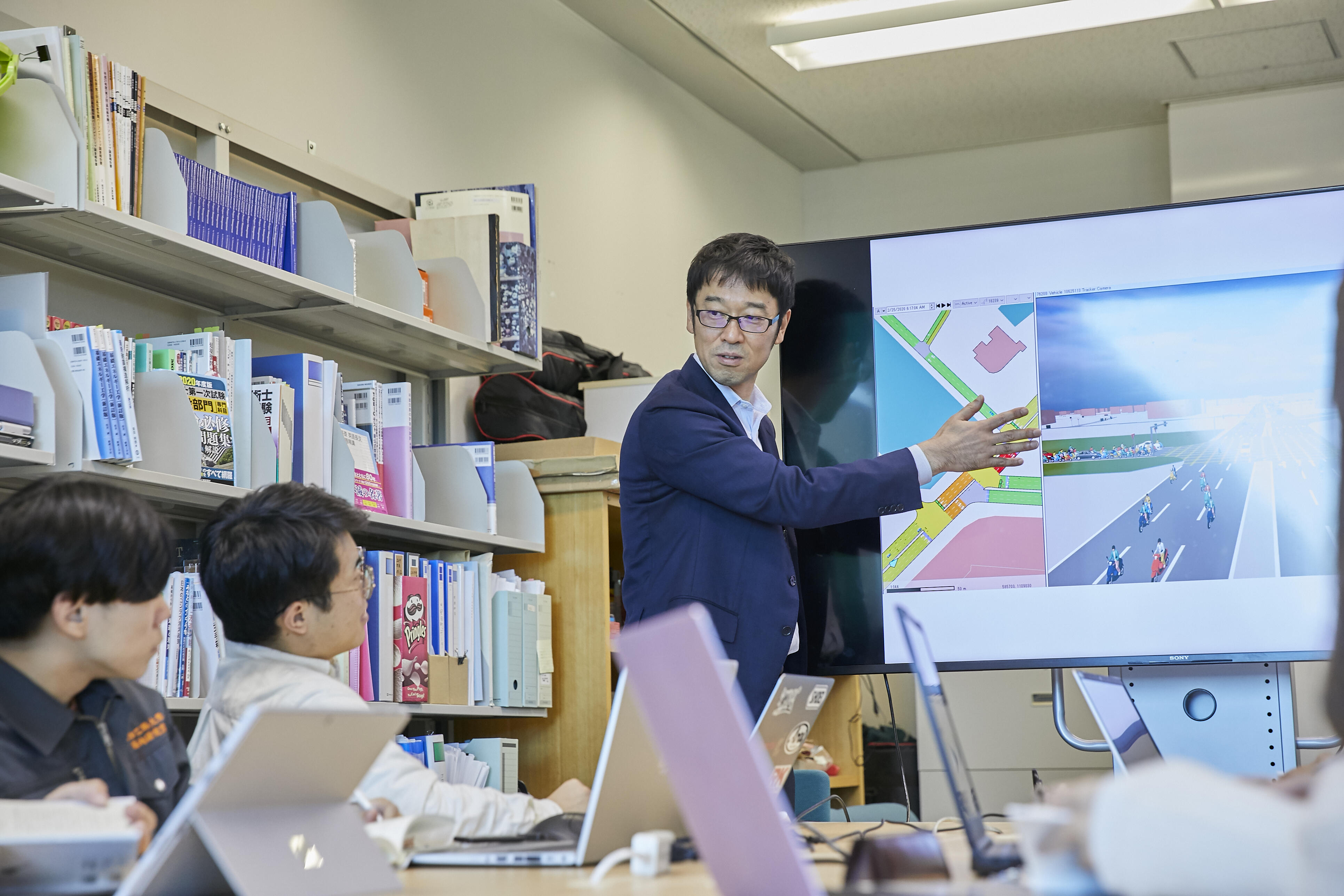

そこでまず、子どもたちの歩行行動の特性を把握することから始めた。具体的には、香美市内の小学校に隣接する通学路を撮影し、その映像から物体検知ライブラリを用いて子どもたちの動きをデータとして収集。そのデータを用いて、速度や進行方向、周りの歩行者や車両との関係性などを分析し、子どもたちがどのような要因で経路を決定するのかを考察した。さらに、分析で得た子どもたちの行動特性を加味した「歩行行動モデル」を構築した。

分析の結果、登校時よりも下校時の方が子どもたちの歩行空間にばらつきが生じやすく、急な飛び出しや横断のリスクが高いことが見えてきた。また子どもは視野が狭く、周囲を十分に意識せずに歩行していることも明らかになった。

「こうした知見を生かし、今後は子どもの歩行の変化が発生し得る区間や時間帯をリアルタイムで検知し、危険な状況を回避できるシステムを考えていきたいです。もうひとつ、私が特にやりたいのは、その区間や時間帯は車両の通行を規制し、『遊び場』としての道路空間を確保すること。首都圏ではこうした取組みが導入されている地域もありますが、これを地元でも運用を考えていくべきだと思っています」

人口減少が進む地方都市では、特に子どもたちを守り育てることが重要なテーマといえる。西内教授がめざす、子どもが安心して道路を使えるような取り組みは、その地域の未来を支えることにつながっていくだろう。

研究と実践から、若い世代に魅力ある公共交通サービスを探求

車社会からの脱却をめざすにあたって、車に代わる移動手段の重要な柱となるのが公共交通だ。しかし、西内教授は、「高知県のなかでも特に中山間地域では、子どもや若い世代は公共交通機関に乗る機会を与えられていないと言えます。だからこそ、子どもたちのため、という視点に立って研究を進めているのです」と強調する。

地方都市の公共交通は、利用者の減少によるサービスレベルの減少、利用頻度の減少といった負のスパイラルに陥っている。子どもや若い世代に将来の移動の選択肢を提供するためにも、今後は若い世代にとっても魅力ある公共交通サービスを提供することが重要になる。

そこで、西内教授らが目をつけたのは、毎月一定額を支払えば複数の公共交通機関を何度でも利用できる「定額利用サービス」だ。これは複数の公共交通を最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行う「MaaS(Mobility as a Service)」のひとつ。高知ではまだ導入事例のない複数の公共交通を定額で利用できるサービスを提案することが、沿線住民の行動にどのような影響を与えるのか。これを明らかにしようとアンケート調査から分析を行った結果、サービスの価格が上がるほど購入意向は低くなるものの、一度購入すると利用頻度が高くなることがわかった。

「高いものは買わないというごく当たり前の心理が見えてきた一方で、すごく面白いなと思ったのが、価格が上がるほど購入者の利用頻度が増えるということ。つまり、定額利用サービスが導入されると、人々は元を取ろうとすることが確認できました。一方、価格が最も低い場合でも利用回数が増えることもわかりました。さらにこのサービスを導入すると、普段公共交通を利用していない人のうちの約2割程度が振り向いてくれる可能性があることも明らかになりました」

定額利用サービスが公共交通の利用頻度を高めるのに効果的であり、地方都市の公共交通の活性化につながる可能性があることが見えてきた。

「この成果を公共交通の事業者さんにお見せしたところ、鉄道路線に並行したバス会社との連携による共通の仕組みをつくろうといったポジティブな意見をいただきました。そうやって高知の公共交通も、子どもたちのためにどんどんおもしろくやっていければと思っています」

西内教授はMaaSに関して、研究だけでなく実践的な取り組みにも関わってきた。それが、西内教授もメンバーの一人であった高知県嶺北地域公共交通協議会が実施した「公共交通利用モニター」プロジェクトだ。高知県北部の嶺北地域から公共交通を使って通学・通勤している人をモニターとして募集。2023年4月から1年間の活動期間は公共交通の運賃を全額助成し、公共交通を利用する日常をSNSで発信したり、公共交通を利用するなかでの困りごとや改善点などを同協議会に伝えたりする役目を担ってもらう。

「モニターの高校生たちがインスタグラムにアップした投稿を見て、一般の方が応援してくださったりと、この取り組みを通して嶺北地域の公共交通の認知度向上につながったと思います。一方、この実践を行うにあたっては、JR四国さんが最寄りの大杉駅に特急が停まるようダイヤの見直しをしてくださったり、嶺北観光さんがバスの時刻を特急や普通列車と連携してくださったりと、たくさんのご協力をいただきました。その甲斐あって、嶺北のような山間部でも今あるものを活用すれば、シームレスな公共交通サービスを提供できることがよくわかりました。こうした研究と実務の経験から、高知でも公共交通をシームレスにすることで、若い人たちも関心をもってくれるかもしれないということに気がつきました。その実現に向けて、さらに新たな研究ができればと思っています」

ICカードデータから利用者の行動を解析し、AIによるマーケティング施策の実現へ

こうした研究と並行して、西内教授は高知県内の路面電車・バスで使える交通系ICカード「ですか」の長期的なデータを活用し、利用者の行動パターンを解析する研究にも長く取り組んでいる。このデータには、利用者の乗降時刻や乗降駅などの利用履歴が蓄積されており、利用者がどのように公共交通を利用しているかを詳細に把握できる。

「じつは高知の交通系のデータはかなり充実していて、ICカードデータが14年以上も同じシステムで記録されているのは世界的にも珍しいと思われます。この長期間にわたるデータを活用して、利用者の行動パターンを把握するだけでなく、ICカードに基づくAIモデルをつくり、あらゆる交通行動の解析につなげたいと考えています」

2022~2023年にかけて、ICカードを利用すると路面電車とバスの運賃が10円になる「ワンコインデー」が実施された。この施策がもたらす効果をデータから分析したところ、割引前は利用していなかった層がこの施策をきっかけに利用を始め、その後も一定期間利用を続けることが確認された。つまり、料金が安くなり、お得感が得られることがわかると利用する人が一定数存在することが明らかになり、割引施策の実施が、公共交通の利用促進に影響を与えることが示唆された。

さらに今、西内教授はICカードデータを活用した研究の一環として、公共交通の"利用をやめる"人の特性を把握する研究にも乗り出している。公共交通を利用していたものの、次第に利用をやめた人の行動パターンや特性を読み解き、利用をやめる可能性を予測するモデルを構築しようとしている。その先にめざすのは、利用者の行動特性に応じた利用促進策を展開することだという。

「例えば、運賃箱にICカードをタッチすると、『次回は半額になります』といった案内を個別に表示させることなどが考えられます。個々の利用者に応じてAIが運賃を決める仕組みを作り、利用をやめさせないためのマーケティング施策を検討していきたいですね」

将来を見据えた持続可能な交通システムの構築を目指して

地方都市のなかでも特に課題が山積する高知を拠点に研究することについて、西内教授はこの環境こそが独自の強みをもたらしていると考えている。

「交通工学は世界中で研究されている学問分野ですが、私たちのように地方都市が縮退していくことを前提として、将来の道路空間や公共交通のあり方を考える研究はあまりないのかなと思っています。課題先進県だからこそ得られるデータを使って分析し、新たな知見が得られるのは、高知で研究するからこそ叶うことです。

また都会と比べて、高知では交通の関係者との距離が近く、研究の成果が出るとすぐに報告することができます。そこから実践につなげてくださることもあります。研究が実務に直結するところが、高知で交通の研究をするやりがいであり、面白いところです」

高知で得られる豊富なデータと現場との密接な連携を生かし、地方都市の交通に関する多角的な研究を進めてきた西内教授。その根底には、「公共交通は交通弱者のためのもの、という人々の意識を変えたい」という強い思いがあるという。

「公共交通は"交通弱者の方や子ども・若い世代も含めたすべての人のもの"という認識を高知県民全員がもつべきだと思っています。将来を見据えて、子どもたちや若い世代に移動の選択肢を提供し、それを彼らにきちんと認識してもらいたいという思いがあります。そのためにも、私たちの道路空間と公共交通の研究を一体的に取りまとめて、『新世代型の交通ネットワーク』のビジョンをつくり、持続可能な交通システムの実現に向けた一歩を踏み出したいと思います」

掲載日:2025年3月/取材日:2024年11月