- トップページ

- Cutting-edge Research and Social Contribution

- 最先端研究

- ダークマターから第二の地球、そしてブラックホール連星へ。 革新的なアプローチで挑み続けてきた宇宙探求の軌跡

ダークマターから第二の地球、そしてブラックホール連星へ。 革新的なアプローチで挑み続けてきた宇宙探求の軌跡

- 「宇宙は何からできているのか?」

「もう一つの地球はあるか?」

「生命はいかにして誕生したのか?」

こうした根源的な問いに挑み続けてきた宇宙物理学者、須藤靖特任教授。東京大学などで約40年にわたる国際的な研究活動を行った後、「生まれ育った高知に貢献したい」との想いから故郷に戻り、2024年4月、本学を拠点として新たな研究生活をスタートさせた。

一般相対論を起点として果てなき宇宙の謎に挑む

須藤特任教授が物理学に興味を抱いたのは、「世の中がどのように振る舞っているのか、その根本的な仕組みを知りたい」という強い好奇心がきっかけだった。物理学という学問の中でも特に、宇宙の謎を解く理論である「一般相対論」に感銘を受けたことから、宇宙物理学の世界に足を踏み入れることになる。

宇宙では、惑星、恒星、星団、銀河、銀河団といった多様なスケールをもつ天体集団が階層構造を成している。須藤特任教授は、この構造の形成と進化を支配する「重力」を基盤として、観測データをもとに宇宙の構造や起源などを解明する「観測的宇宙論」の研究に力を注いだ。「私が研究を始めた1980年代後半から20年余りの間に、観測データの精度は飛躍的に向上しました。精密宇宙論の黎明期とも言える時期に研究を始められたのはラッキーだったと思います」と当時を振り返る。

最新の観測データからは、宇宙に存在する物質のうち、私たちが直接観測できる物質はわずか5%であり、残り95%は目に見えない「ダークマター」と「ダークエネルギー」と呼ばれる未知の物質とエネルギーで構成されていることがわかっている。須藤特任教授は、これらの未知の成分が宇宙の階層構造の形成と進化にどのように影響しているのかを探ってきた。

「20世紀の終わり頃になると、宇宙の組成に関する基礎的な理解はほぼ確立したと言えます。そこで、私は次の興味を新たなテーマに向けたのです」

色の変化から「第二の地球」を探る先駆的な方法論とは

次に須藤特任教授の関心を惹きつけたのは、「太陽系外惑星」だった。太陽系外惑星とは、太陽以外の恒星の周りを公転する惑星のこと。1995年に初めて発見されて以来、天文学において大きな注目を集める代表的な分野の一つとなった。これまでに6,000個近くの系外惑星が確認され、その中には地球に似た環境を持つと予想される「ハビタブル惑星」の候補も数十個ある。つまり、太陽系外惑星を研究することによって、「地球以外の惑星に生命が存在するのか」という、もはや狭い意味での天文学・物理学にとどまらない科学の最も根源的な問いの一つに答えを見出せる可能性が拓けつつあるのだ。

「何よりも私が興味を惹きつけられたのは、太陽系外惑星そのものよりも、その先にある『地球外生命の存在を探る』という究極のテーマでした。そこから、観測データをもとに生命の存在を示す証拠(バイオシグニチャー)を見出すための方法論の開拓に挑戦してきました」

バイオシグニチャーの代表例としては、大量の水や酸素、オゾン、メタンといった地球上で生物の存在と密接に関係する分子の分光学的検出が挙げられる。これらの方法と合わせて有力なのが、植物が放つ「レッドエッジ」と呼ばれる特有の反射スペクトルだ。地球上の植物は可視光線の青や赤の光を光合成に利用するが、その中間の緑の光は光合成には利用されない。これが植物の葉っぱが緑色に見える理由だが、じつはより長波長の赤外線領域ではその大部分を反射している。760nmよりも長波長で急激に反射率が増加するこの性質は植物のレッドエッジとして知られている。もしもこのレッドエッジが他の系外惑星で同定されれば、そこにも地球と同じ光合成系をもつ植物、すなわち地球外生命が存在するバイオシグニチャーだと言えるのではないか。

「米国の著名な惑星科学者・天文学者であるカールセーガンは、1989年、ガリレオ衛星から地球を観測した際、水や酸素、メタンなどのほか、南米付近においてレッドエッジと思われるシグナルを確認しました。これはリモートセンシングの技術を応用して観測的に地球上生命の存在を証明する非常にユニークかつ先駆的な研究でした」

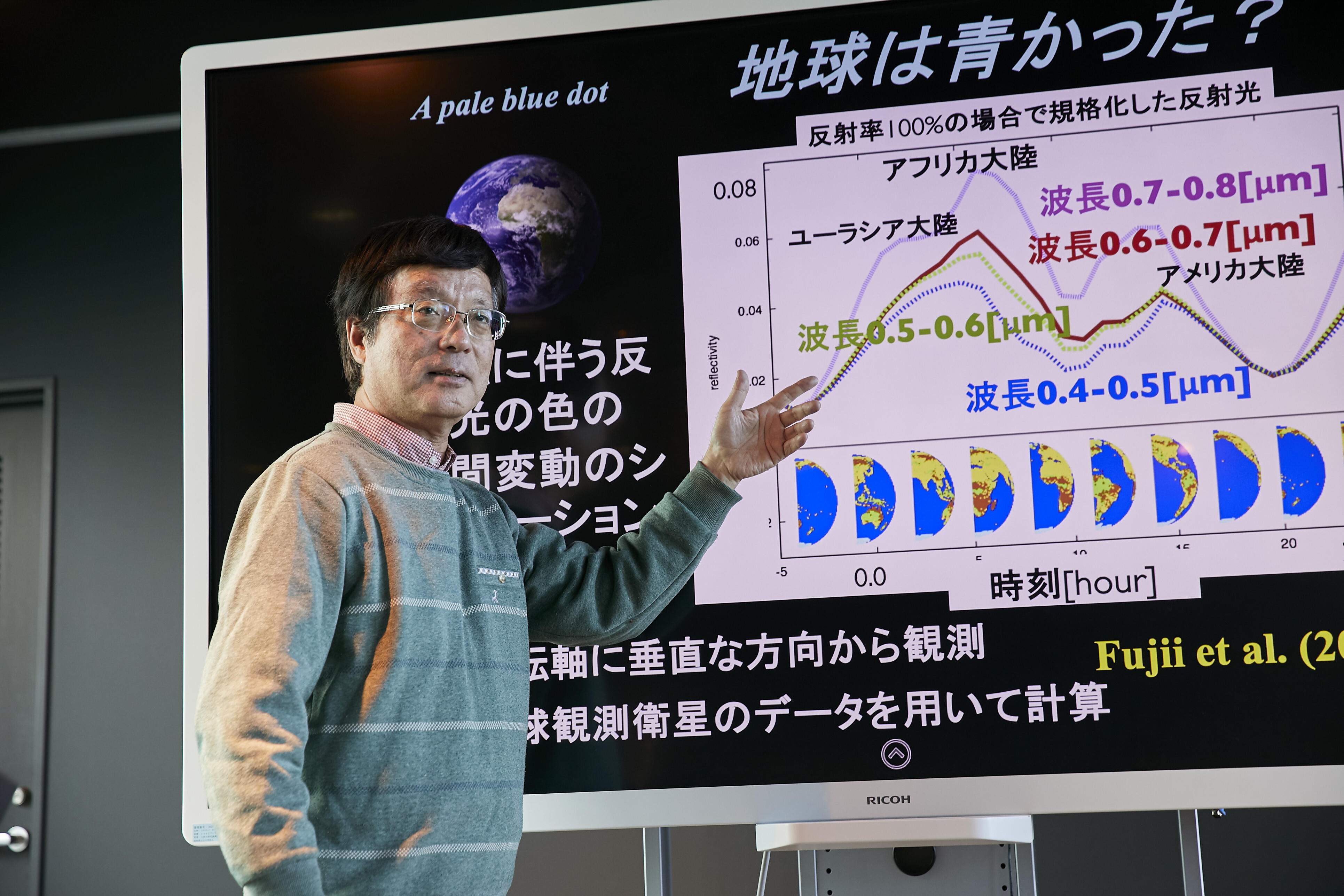

では、遠方の惑星に広範な植生があるとして、同様の観測が現実的に可能なのか。じつはそのための方法論はまだ確立されていなかった。そこで須藤特任教授らは、植物をはじめ、海、陸地、雪などの成分の反射特性を利用して、それらが系外惑星の表面を覆っていた場合、各成分の分布を推定する新たな方法論を提案した。その鍵となるのが、惑星の自転によって生じる表面の「色の変化」だった。

「仮に地球で考えてみましょう。遠方から地球を観測すると、単なる点にしか見えませんが、地球は自転しているため、たとえ点であろうとその見かけ上の色は時間とともに変化します。例えば、サハラ砂漠がこちらに向いている時期は赤っぽく、太平洋が向いていれば青く、アマゾンのジャングルが向いていれば可視光では緑色、近赤外線では明るく見える。そこで私たちが提案した方法をもとに、地球の自転に伴う反射光の色変化シミュレーションを行い、推定された地表面成分の経度分布地図を作成したところ、実際の地球の表面の分布を近似的に再現できることを示しました」

遠方から見ると単なる点にしか見えない惑星も、時間の経過による色の変化を詳細に観測することで、その表面に存在する成分の組成や分布を推定することが可能である。2010年に発表したこの研究成果は、「第二の地球」を探求する上で重要な示唆を与えてきた。

「これは当時としては非常に先駆的でチャレンジングな試みだったと思います。私たちが提案した方法論が応用できるようなデータが実際に得られるようになるまでには、まだまだ長い年月がかかるでしょう。私が生きている可能性はほぼゼロです。しかし、当時一緒にこの研究に取り組んだ学生たちは今、世界の太陽系外惑星研究をリードする優秀な研究者として活躍しています。やがて、彼ら、あるいは彼らのお弟子さんたちが、遠方の惑星でバイオシグニチャーの同定に成功する日が来ることが楽しみです」

重力波では観測できないブラックホール連星の探索法を提案

須藤特任教授の探究心は、太陽系外惑星にとどまらず、「連星ブラックホール」の研究にも広がっていく。それは2015年、「重力波」という時空の歪みが地上で初めて検出されたことに起因する。

1916年にアイシュタインが一般相対論で予言し、それから約100年後に初めて地上観測装置で検出された重力波。それは太陽の約30倍もの質量を持つ2つのブラックホールが合体した結果放出された、誰も予想しなかったものだった。この発見は、重力波の直接検出という物理学的意義に加えて、宇宙には連星ブラックホールが数多く存在していることを意味し、天文学にも変革をもたらした。

「現在までにすでに100個を超える連星ブラックホールが見つかっていますが、重力波で検出できる連星ブラックホールは、合体直前の超短周期のものがほとんどです。一方、広大な銀河系内には、もっと長い時間スケールをかけて公転する長周期の連星ブラックホールがたくさんあるのではないか。それを見つけることはできないかと考え、その探索方法の研究に乗り出しました」

銀河系内に存在しながら、重力波では観測できない長周期連星ブラックホールを発見する方法として、連星ブラックホールの周りを公転する星の運動に着目し、外側の星が内側のブラックホールから受ける重力の変調成分を精密に観測することによって、その動きから内側のブラックホールが単一なのか、あるいは連星を成しているのかを推測する手法を提案した。 さらにブラックホール2つが互いに引き合いながら回転している連星系とその周りを回る天体からなる「三体系」の力学的安定性を定量的に理解し、三体系の運動から連星ブラックホールの性質を解明することにも取り組んでいる。

「2020年に私たちが提案した方法論をもとに、カルフォルニア工科大学のグループが2023年に実際に観測を行いました。残念ながら、彼らが観測した系の中心のブラックホールが連星をなしている可能性は低いことがわかりましたが、私たちの方法論が将来連星ブラックホールを可視光で発見する有用な手法であることを示してくれました。今後発表されるガイア衛星の観測データから同じく挙動不審な運動をする恒星を見つけ出し、それを精緻に解析することで最終的には連星ブラックホールの新たな発見につながるものと期待しています。そして将来的には、ブラックホール周辺の天体の運動から、重力波観測では検出できない長周期連星ブラックホールという種族の存在が確立することを祈っています」

40年の研究生活を経て地域という未到の地平へ

興味の矛先を柔軟に変えながら、広大な宇宙の多様な振る舞いを見続けてきた須藤特任教授には、長い研究人生の中で得た教訓があるという。それは「物理法則に矛盾しないものは、この広い宇宙のどこかで必ず存在する」という、カール・セーガンが残した言葉だ。

「今では当たり前のように知られているブラックホールや中性子星などの天体、そして重力波もまた、理論的に提案された当初は『あくまで理論的可能性でしかなくそんなものが実在するわけがない』と思われていました。それが長い時間をかけた科学・技術の進歩によって実在するどころか、宇宙では極めて当たり前の存在であることがわかってきました。このように私は自分の研究活動を通して、カール・セーガンの言葉を驚きと感動をもって体感してきました。これは宇宙物理を学んで得た人生の教訓だと思っています」

そして今、須藤特任教授はこの教訓を胸に刻みつつ、故郷の高知で地域に貢献するという新たな地平を切り開こうとしている。

「高知に戻ってきたのは、高知愛がすべてです。高知には高齢化や人口減少をはじめとした課題が山積しています。まだ自分が元気なうちに戻ってくれば、何か高知のためにできることがあるのではと考えたのです。高知は現在困難な課題が山積した先進県として日本のトップを走っていますが、いずれは日本全体がそうなっていく。では、どうすれば日本がそして世界が幸せであり続けられるのか。決して大それたことはできませんが、今自分にできることを少しずつ探しているところです」

宇宙から地域社会へーー須藤特任教授の興味と研究の範疇はさらに広がりを見せている。宇宙の謎に挑んできた探求心と高知への熱い想い。その掛け合わせから、どのような化学反応が生まれ、また新たな研究に発展していくのか。高知の未来を見据えた今後の活動に注目していきたい。

掲載日:2025年3月/取材日:2024年11月