- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 篠森教授が登壇 - 情報バリアフリーを考えるパネルディスカッション -

12月14日、本学が後援する「健康づくりのための情報バリアフリー展」の一環として行われたパネルディスカッションに情報学群 篠森 敬三教授が登壇しました。

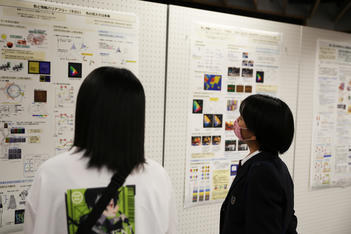

同イベントは、個人の特性や年齢などにより、情報の取得能力には違いがあり、その方法も様々であることを知り、情報バリアフリーについて考える機会とすべく、香美市立図書館にて企画・開催されたもので、篠森教授は視覚心理物理学やカラーユニバーサルデザインの専門的立場から、ヒトが色を見る仕組みや多様な色覚について解説するポスターや、自身が開発に携わった色弱模擬フィルタ「バリアントールⓇ」の展示で参加しました。

約30名が参加したパネルディスカッションでは、主催である手話サークルかかしの会 阿部 香織氏が進行。

majima DESIGN 代表の間嶋 沙知氏、香美市立図書館 統括官の山重 壮一氏、篠森教授それぞれが話題を提供しながら議論が展開します。

印刷物やwebサイト上のユニバーサルデザインに取り組む間嶋氏が2色覚者へ配慮した自治体事例に触れ、山重氏からは多くの図書館での大活字本や読み上げアプリ等の音声メディアの活用実態と課題が紹介されました。篠森教授は、「世の中では文字による入出力を大前提としてきた。教育機関もそのひとつ。ただ、絵や図を添えることでより理解が進むケースや、音声での情報処理が得意な人もいれば、動画の方が学習効率の高い学生もいる。情報を取得する方法はもっと多様であっていい」と話し、スムーズな情報取得が、ひいてはコミュニケーションを促し、感情を刺激することで健康を保つという道筋が示されました。

引き続いて、篠森教授が用意した色弱模擬フィルタ「バリアントールⓇ」を使って、多くの参加者が絵本などを見比べる体験会が行われ、情報バリアフリーへの理解をさらに深めていました。

RELATED POST

関連記事