- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 分子デザインにより 高機能な有機単結晶レーザーを実現

有機LEDと比べてより高輝度な光源として、有機レーザー(*1)が注目されています。この中でも、単結晶状態の有機媒質を利用した有機単結晶レーザーは、再結晶などの溶液法を用いて容易に作製できるという利点を有しています。レーザー機能の発現には、誘導放出(*2)と光を閉じ込めて増幅させる共振器構造(*3)を同時に必要としますが、これらの性質を持つ分子は溶解性が低いことが多く、有機単結晶レーザーの作製には、高い固体発光性による誘導放出能の発現と高い溶解性による結晶化制御性の両方が必要でした。

理工学群の松尾 匠助教と林 正太郎教授、筑波大学数理物質系の佐々木 史雄博士らの研究グループは、ある程度高い固体発光性を示しながら、レーザー機能発現に縁遠いβ-シアノジスチリルベンゼン(CDSB)という分子骨格に注目しました。有機合成分野でよく知られるターシャリーブチル(tBu)という置換基を導入してtBuCという分子を設計したところ、従来のCDSBと比べ、単結晶状態での発光性と溶解性の両方が同時にかつ劇的に向上することを確認しました。tBuCは、結晶自身が高い発光性を持つ共振器構造として機能し、CDSBでは報告例がなかった単結晶レーザー機能を発現させました。

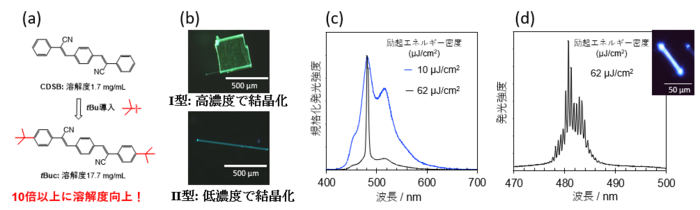

(a) 分子デザイン

(b) 得られた結晶の蛍光顕微鏡像

(c) 発光スペクトルの励起エネルギー密度依存性

(d) Ⅱ型結晶から得られたレーザー発振スペクトル。挿入写真は、レーザー発振下での結晶の蛍光像。

tBuは有機化学ではありふれた官能基ですが、機能性材料の開拓にはほとんど用いられていませんでした。この研究は、tBuを導入するという分子デザイン戦略が結晶材料において発光性・溶解性を同時に向上させることが可能であることを示しています。様々な分子骨格に本デザイン方法を適用することで、有機レーザーを中心に、溶液法による高輝度デバイス作製に向けた広範な材料開発が期待できます。

この成果は、2025年1月28日、Advanced Optical Materials誌(Wiley)に掲載され、Angewandte Chemie誌(Wiley-VCH)のHot Topicsにも選ばれました。

詳細はプレスリリースをご覧ください。

研究者コメント

「今回の成果は、実験の現場を主に担当した東 蒼一朗くん(修士課程 理工学コース1年)がよく光る結晶多形を発見してくれたことをきっかけに生み出されました。また、本研究を進めることで、機能性有機結晶のデザイン戦略に関して多くの知見を得ることができ、嬉しく思います。今現在も、本論文の成果のような結晶エンジニアリングによって機能性有機結晶を創出することに関して興味深い結果が出つつあります。今後の動向にも注目していただきたく思います」(松尾 匠助教)

掲載論文

題 名:Cyano-Substituted Distyrylbenzene Derivative for Laser Media: High Solid-State Luminescence and Processabilities by Tert-Butyl Appending Design.(レーザー媒質に向けたシアノ基置換したジスチリルベンゼン誘導体:ターシャリーブチル基導入デザインによる高い固体発光性とプロセス性)

著 者:Takumi Matsuo, Soichiro Azuma, Mahiro Nakabayashi, Fumio Sasaki, Shotaro Hayashi

掲載誌:Advanced Optical Materials

掲載日:2025年1月28日

D O I :https://doi.org/10.1002/adom.202402701

用語解説

*1)有機レーザー

有機化合物を媒質とするレーザー。分子デザインを変えることでレーザー波長を制御できるため、次世代の光源として注目されている。

*2)誘導放出

高いエネルギー状態にある原子(分子)から放射された光が、別の高いエネルギー状態にある原子(分子)からの発光を誘発する現象。高い発光性を有する分子で発現しやすい。

*3)共振器構造

光を反射させることで光の波を干渉させ、その効果によって光を増幅させる構造。

RELATED POST

関連記事