- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 「地球の声を聞いて津波を感知。インフラサウンドの可能性」企画展とトークイベントを…

2月22日(土)から3月13日(木)にわたり、高知みらい科学館で「地球の声を聞いて津波を感知。インフラサウンドの可能性」と題した企画展が開催されました。

2006年から山本 真行教授が取り組むインフラサウンド研究。高知県内に約15地点、さらに北海道から九州まで約15地点を拡充し全国約30地点規模で観測点を運用するに至ります。その研究者ネットワークは全国に拡がり、約20の研究機関を束ねた全国インフラサウンド観測コンソーシアムも結成されています。

インフラサウンドとは、人が聞き取れないほどの重低音(低周波)のこと。津波や火山噴火、豪雨といった災害級の自然現象では大きな空気の振動をともない、インフラサウンドが発生します。音には、周波数が低いほど遠くまで伝わるという性質があることから、インフラサウンドの計測・検知は、防災や減災への活用が期待されています。

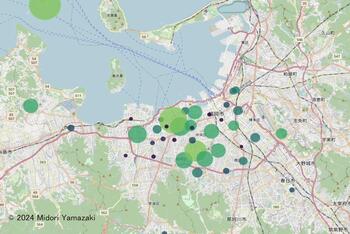

総合研究所 山﨑 みどり特任助手による、インフラサウンド観測データをリアルタイムに可視化して表示するwebアプリや火山噴火時のインフラサウンドを映像化した作品、その他研究者による観測装置や検知の仕組みを説明するパネル等、インフラサウンドを可視化し、災害検知につなげようとの研究成果が展示されました。

2月23日(日)にはトークイベントが開催され、山本教授、山﨑特任助手に加え、南海トラフ地震研究者 中村 不二夫氏が登壇。会場・オンラインを合わせて、約30名が参加しました。

(登壇者 1枚目から山本教授、山﨑特任助手、中村氏と、トークセッションの様子)

山本教授は研究者としてのインフラサウンドとの出会いや研究に取り組むことになったきっかけを、山﨑特任助手からは自身が開発したwebアプリについて、可視化するうえでの工夫や社会実装へ向けた課題とともに紹介されました。

昭和南海地震体験者の証言から前兆現象を検証し著書にまとめた中村氏からは、当時、怪異として捉えられた「孕(はらみ)のジャン」と呼ばれる現象を中心に話題が提供されました。

(ともに山﨑特任助手開発の 【1枚目:webアプリ】...大気の揺れをデータ化し、低周波の伝わりを地図上の円と色の動きや変化で表示する仕組み。 と、【2枚目:体験用に供されたウェアラブルセンサ】...うちわであおぐ程度の気圧変化も捉えられる。)

それぞれの講話後に行われた登壇3名によるトークセッションでは参加者も交えて様々な意見が交わされ、

- インフラサウンド観測の現状としては、様々な事象の発生後に逆算して1つ1つ検証している段階であること

- 観測結果を自然現象や発生事象ごとに完璧に分類できるほどの研究データ取得には至っていないこと

- その活用のためにも、センサー(観測機)を増やしデータを可視化して観測することは必要課題であること

等とまとめられました。

(報道機関の取材に応える山﨑特任助手)

会期中には複数の報道機関が取材に訪れ、高知県での自然災害・防災への関心・意識の高さを感じることができました。

山﨑特任助手コメント

「このwebアプリで、実際に大気の乱れが移動している様子をとらえることができ、パラメータの調節次第で、津波由来のインフラサウンドなど災害規模の自然事象の変化を、一般の方でも視覚情報として認識することが可能になったといえるかと思います。これを活用して自然に対して意識を向け、より自然の変化に気づくという、そもそも人間が本来持っている能力や感性を磨くきっかけとなることが、ひいては防災につながると考えています。今後さらに改良し、より具体的な社会実装を行う予定です」

RELATED POST

関連記事