- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 椎葉 啓介さんが国際ワークショップ「IWACIII2025」で優秀論文賞「Bes…

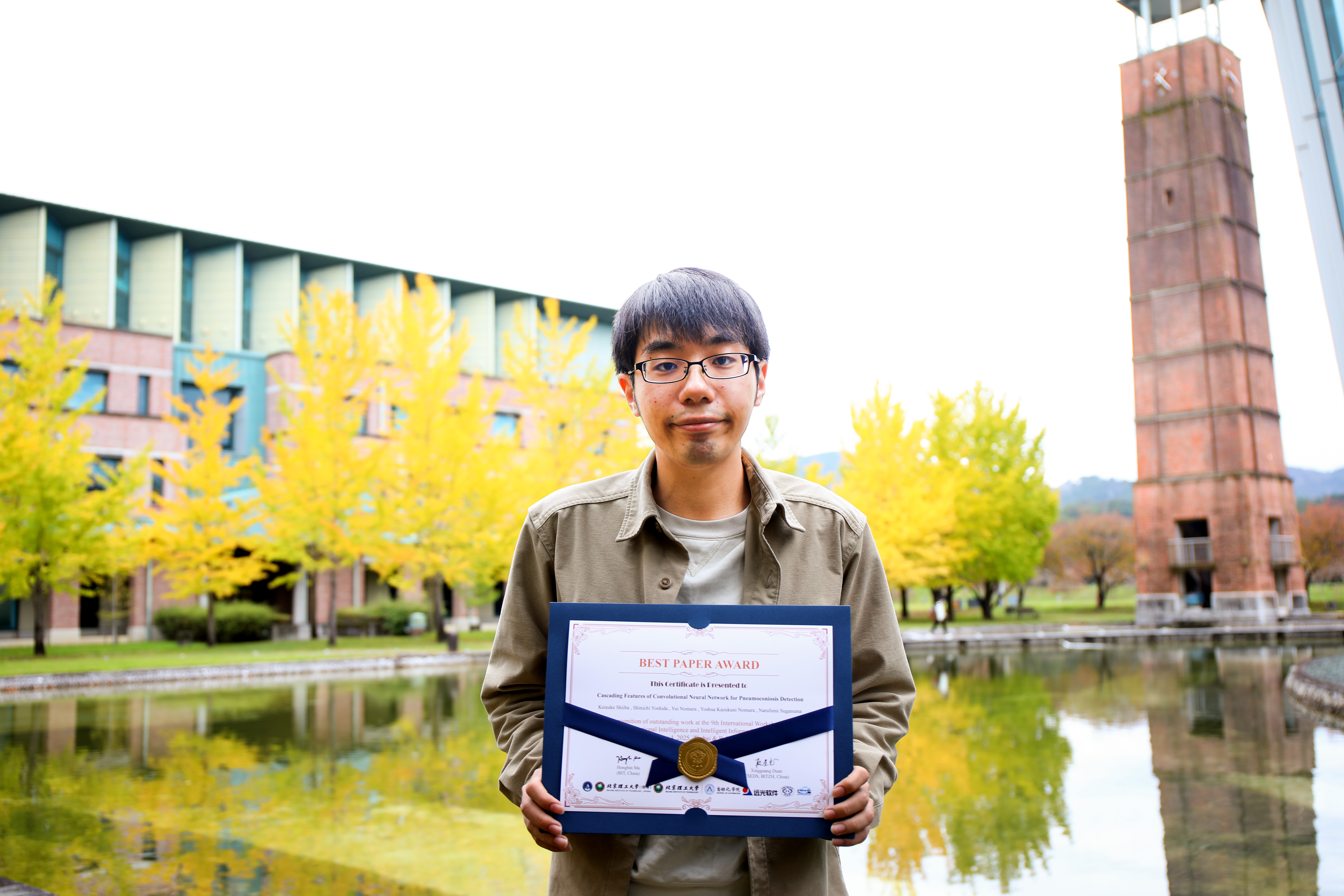

椎葉 啓介さん(修士課程 情報学コース2年/指導教員:知能情報学研究室 吉田 真一教授)が、10月31日~11月4日、中国 広東省珠海市などで開催された「The 9th International Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (第9回 先進計算知能と知能情報学に関する国際ワークショップ、IWACIII2025)」において、最高賞となる「Best Paper Award」を受賞しました。

約200件の論文の中から選ばれた4件のうちのひとつという快挙です。

椎葉さんが受賞したのは「Cascading Features of Convolutional Neural Network for Pneumoconiosis Detection」

(「じん肺」検出のための畳み込みニューラルネットワークの段階的な特徴)という論文です。

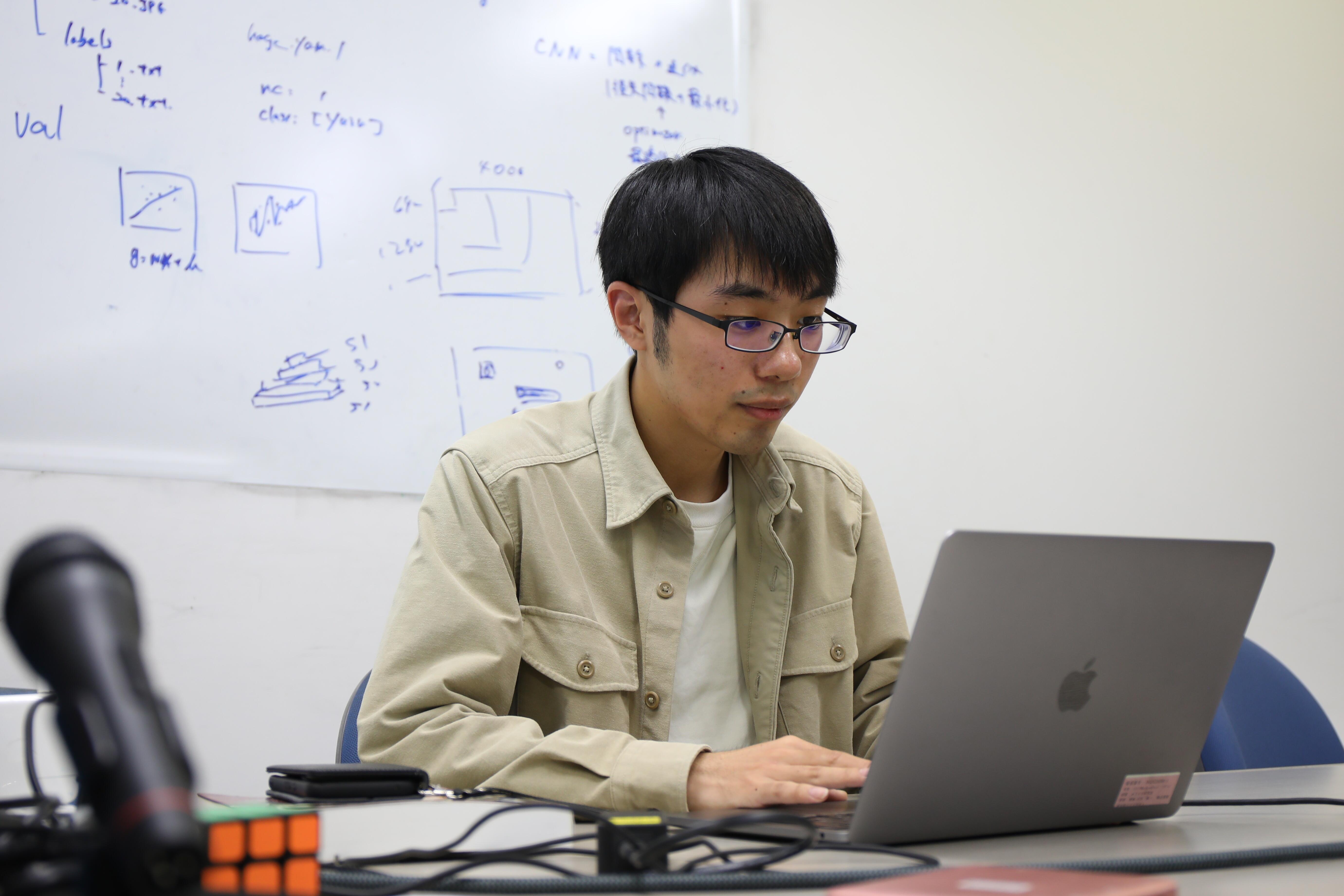

「じん肺」は、金属や石炭などの粉じんを長期間吸い込むことで肺が線維化する病気。診断は主に胸部X線画像によって行われますが、病変の特徴である「すりガラス状の陰影」は見極めが難しく、診断には高度な専門知識と経験が求められます。そのため医師への負担が大きく、診断結果にばらつきが生じることが課題となっています。

そこで近年、AI技術の一つである「畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」を用いた画像診断支援システムの研究が活発化しています。CNNは、人間の神経回路を模した構造で、画像の中から病変などの特徴を自動で学習し、高い精度で検出できる技術です。

椎葉さんらは、高知大学 医学部の菅沼 成文教授らの協力を得て、CNNを用いた「じん肺」の診断精度を向上させるため、「AIの学習方法(最適化アルゴリズム)」と「画像加工手法」を比較検討しました。さらには、AIがX線画像のどの部分に注目し「じん肺」と診断したのか、AIの判断根拠を可視化することを試みました。

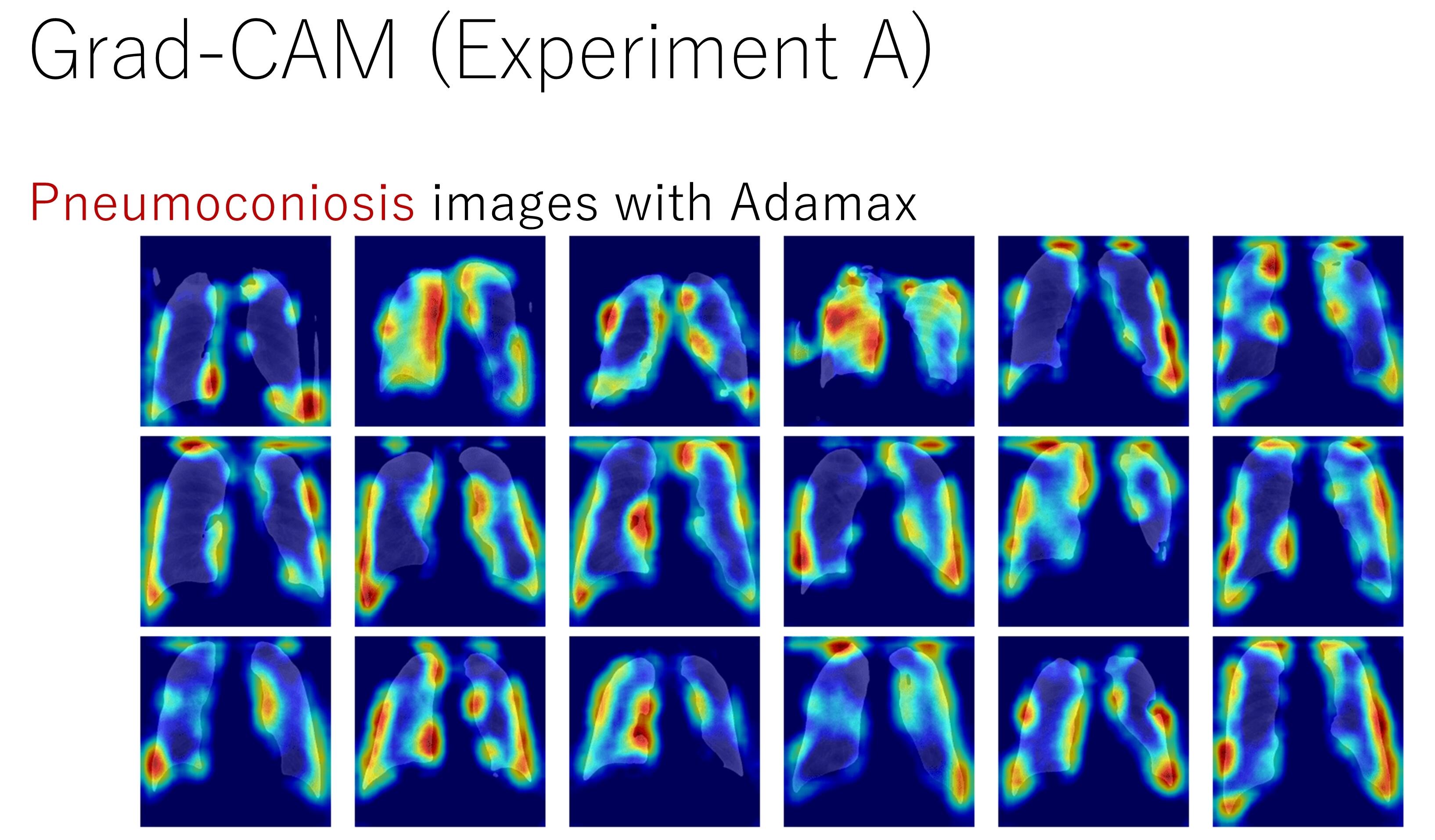

その結果、適切なAIの学習方法と画像処理を組み合わせることで、きわめて高精度にAIが「じん肺」を検出できることを実証。そしてAIの判断根拠を可視化するGrad-CAMを用いた分析では、AIは、多くの医師が「じん肺」診断で注目する「すりガラス状陰影」ではなく、肺の「境界部分」により強く注目しているという思いもよらぬ結果を明らかにしました。

(▲AIがX線画像のどこに注目し「じん肺」と推測したかを可視化)

今回の受賞を受けて椎葉さんは「まさか自分が選ばれるとは思っておらず、驚きました。AIの学習条件を細かく変えながら、どの部分が精度に影響するのかを地道に検証したことが評価されたのかもしれません」と喜びを語り、「今後は、なぜAIが肺の境界部分に注目するのか、そのメカニズムをさらに深く探求していきたい。この研究が、医師の負担軽減と、より正確な診断の一助となればうれしいです」と、さらなる研究への意欲を見せていました。

また本国際ワークショップでは、香川 和希さん(修士課程 情報学コース1年/指導教員:知能情報学研究室 吉田 真一教授)も、「Best Paper Award Finalist」として表彰されました。

表彰された論文は、「Fuzzy Clustering-Based Data Augmentation for Yuzu Fruit Detection」(ユズ果実検出におけるファジィクラスタリングを用いたデータ拡張法)です。

香川さんは、AIを農業などの分野へ導入する際の大きな課題であった「学習用データ」を収集する手間とコストを削減するため、ユズを対象に、少ない画像データから新しいデータを人工的に作り出す「データ拡張」に取り組みました。

(▲ファジィクラスタリングを用いて生成したユズの木の画像データ)

その結果、とくに学習用データが少ない状況では「ファジィクラスタリング」という輪郭の曖昧さを表現できる手法を用いると、より質の高い学習用データが生成可能で、AIの精度も向上することがわかりました。

香川さんは「研究を進めることで、自分の世界が広がっていく感覚があります。そして、自分の研究が将来、高知県の農業の発展に貢献できるかもしれないと思うと、大きなやりがいを感じます」と語りました。

RELATED POST

関連記事