- トップページ

- Cutting-edge Research and Social Contribution

- 最先端研究

- 物理学に残された難問を解明する鍵は、量子の世界にある

物理学に残された難問を解明する鍵は、量子の世界にある

- 私たちの暮らす世界とは異なる法則が働く「量子」の世界では、何が起こっているのだろうか。近年、量子力学による振る舞いがマクロに現れた「量子流体」中に生じる「渦」が、物理学に残された最大の難問と言われる「乱流」を解明する鍵として注目されている。小林准教授らは、量子流体における乱流のシミュレーションに世界で初めて成功。身の回りにあふれる普通の流体では困難だった"渦の動きの可視化"を実現し、約500年前にレオナルド・ダ・ヴィンチが残した「乱流は渦からなる」というメッセージをコンピューター上で具現化した。

極低温下で不思議な挙動を示す「量子流体」とは?

自然界には、様々なスケールで集団による秩序構造が現れる。例えば、水の温度を徐々に下げていくと、ランダムに並んでいた分子が規則正しく並び始めて氷になる。たくさんの星が集まって銀河になると、星単体では見せない秩序だった運動をするようになる。「金属が電気を流す、磁石になるというのも集団の力が関わっています。さらに人間の細胞も、集団になると秩序が現れることが確認されています」

巨大な宇宙から極微細な原子まで、集団によって現れる現象の不思議を精緻に解明するためには、目に見えないミクロな世界を理解することが重要だ。小林准教授は、コンピュータシミュレーションと数学を駆使して、謎の多いミクロな世界で起こっていることを可視化することによって、未解明の問題に切り込んできた。

「じつは、原子や電子などの小さな世界だけでなく、極限まで冷やされた世界も量子力学に支配されています」という小林准教授。自然界の最低温度とされる-273.15℃。この絶対零度に近い極低温の液体・気体である「量子流体」は、量子力学による振る舞いがマクロなスケールに現れるのだ。「極低温のもとでは、液体や気体の粘性、つまり流れを妨げるような力がゼロになります。例えば、あらゆる物質のうち、唯一凍らない液体ヘリウムは量子流体のひとつで、一旦流れると永久に流れ続ける超流動現象が現れます。これと同様の現象として、金属などの固体で現れる超伝導では、固体の内部が量子流体になっているのです」

量子シミュレーションから、乱流と渦の関係性を明らかに

私たちの身の回りにある普通の流体と同じように、量子流体をぐるっとかき回すと、渦が生じる。ところが、量子流体の渦の形や構造は、普通の流体のそれとはまったく異なるのだという。

「例えば、水を手でかき回すと一本の太い渦ができ、回すスピードが増すにつれて渦はどんどん太くなる。ところが、量子流体中の渦は細い紐状の構造で、小さな渦がたくさん集まることで大きな渦になります。つまり、高速で回すと細い渦が無数に生まれ、最終的には格子状に規則正しく並ぶということが起こるのです」

このように不思議な挙動を示す量子流体中の渦が、近年注目されている。それは約500年前、レオナルド・ダ・ヴィンチが残した「乱流」のスケッチと「乱流と渦の関係性」を記したメッセージに起因している。

台風による暴風や竜巻、増水した河川の流れなど、自然界には様々な流れがあるが、この流れの多くは複雑に乱れた乱流だ。乱流の発生メカニズムや特徴について、あらゆる分野で多くの研究が進められてきたが、十分に解明されてこなかった。

「例えば、天気の予測が難しいのは、乱流である大気の流れを予測することが難しいからです。ただランダムに流れているだけなのか、複雑ななかに何か法則性はあるのか。乱流は、物理学において解明が困難な問題のひとつとされています」

乱流を理解する鍵を握っているのが渦である。そのことにいち早く言及したのが、ダ・ヴィンチだ。彼は生前、乱流のスケッチを描くとともに、「乱流は大小様々な渦とそれらの階層構造によって構成されている」というメッセージを残した。小林准教授らは、このダ・ヴィンチの構想を、量子流体を用いることで解明できないかと研究を進めてきた。

「自然界に存在する渦は、パッと現れたかと思えばいつの間にか消えてしまうので、どこにあるのかを明確に示すことができません。一方、量子流体では、渦の太さが一定でいきなり消えることができない。つまり、量子渦は目に見えるので、乱流中の渦を確認できるのではないかと考えました」

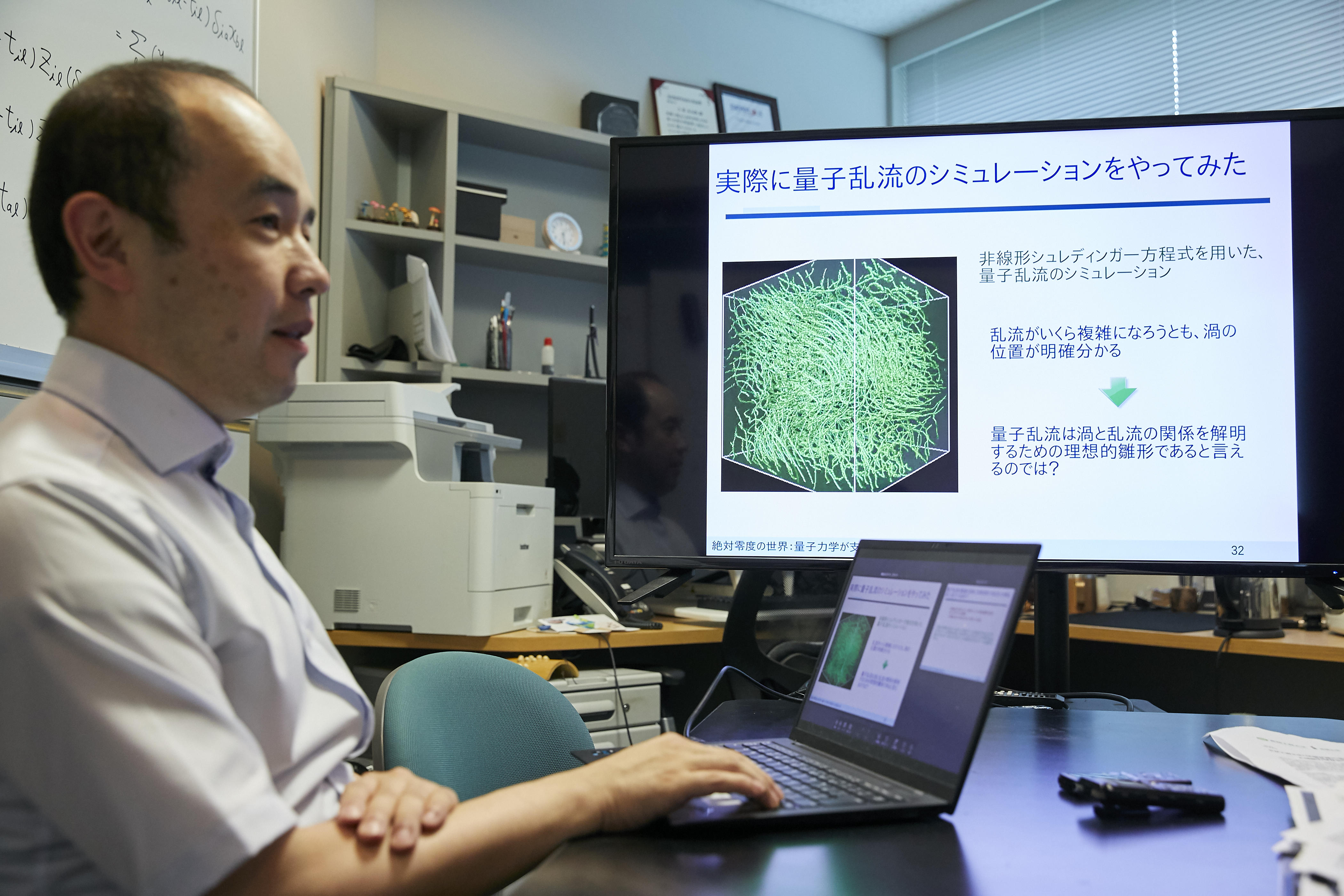

実際にシミュレーションをしてみたところ、量子流体中で乱流をつくると、流れがどれだけ複雑になろうとも、渦の動きやその位置をはっきりと確認することができた。すなわち、世界で初めて量子流体による乱流のシミュレーションに成功し、量子流体では渦が明確な形で存在していること、その渦が乱流を形成していることを明らかにした。さらに、普通の乱流と量子乱流がほぼ同類であることも見出し、量子乱流が乱流の謎の解明に貢献できる可能性を示した。

「一連の研究を通して、ダ・ヴィンチのメッセージは"量子流体がつくる量子乱流"のなかにこそ、リアルに存在していることを明らかにしました。量子力学は固体の謎の多くを解き明かし、近代科学の基礎となりました。次は量子乱流の研究が、乱流を解明する突破口になるかもしれません」

シミュレーションによって見えない世界を可視化できる面白さ

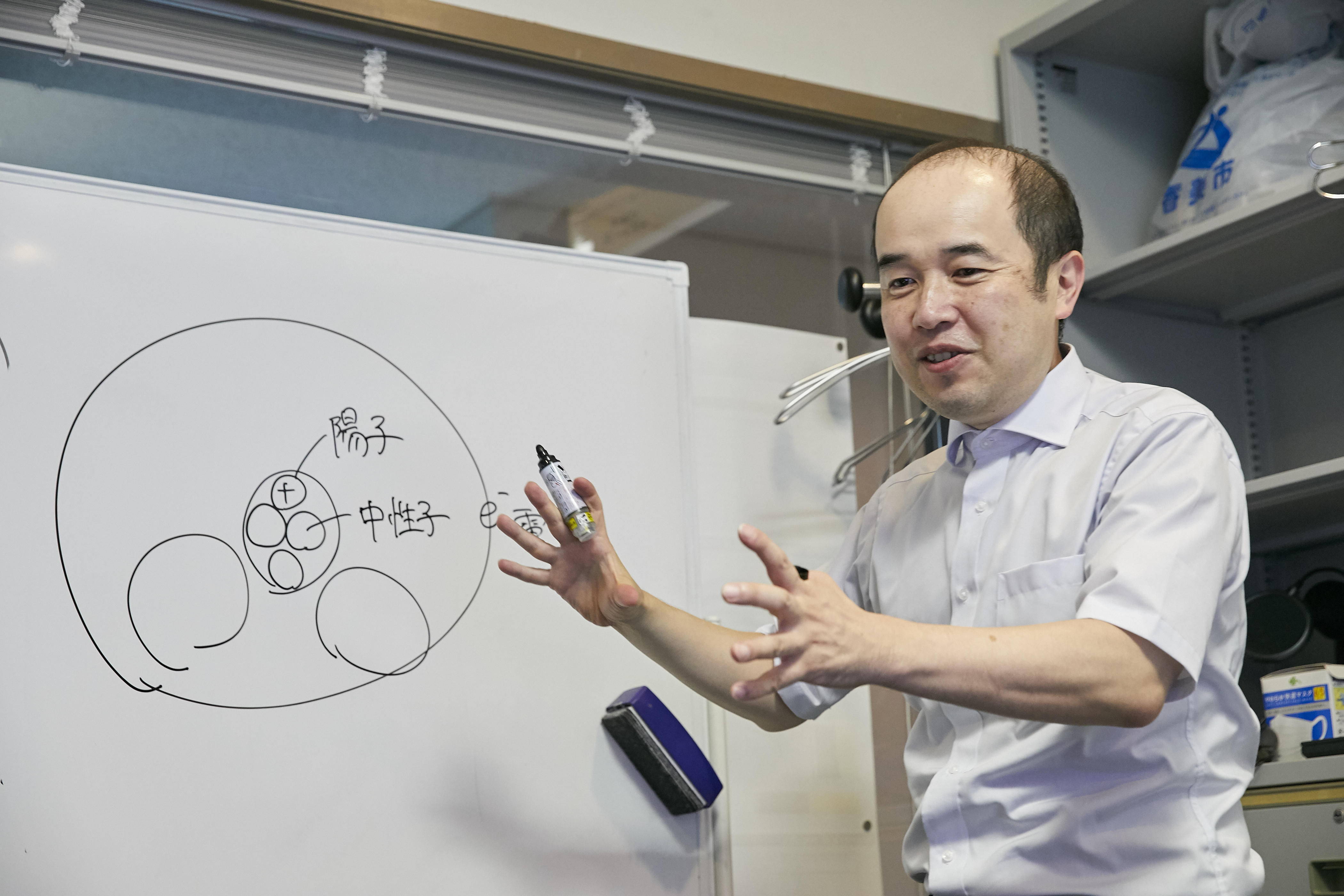

じつは昨今、量子流体ではないかと期待されている天体があるという。それが「中性子星」だ。質量は太陽と同程度あるにもかかわらず、半径はわずか数10kmほど。内部には、原子を構成している素粒子のうちのひとつ、中性子がぎっしり詰まっていて、極めて密度が高いことが特徴だ。中性子星では、ごく短時間に電波が放出される謎の現象が起きていることが確認されている。内部が量子流体であるならば、量子力学による振る舞いがこの謎の現象とどのように関係しているのか。そんな疑問のもと、小林准教授は中性子星をテーマとした研究にも新たに取り組んでいる。

「中性子星で生成されるであろう量子渦の構造を調べるため、シミュレーションをしてみました。すると、地球上でできる量子渦とはまったく異なり、中性子星では量子渦が増えると紐のように絡まり続け、飽和状態になるとすべての渦を外部に放出することが見えてきました。この運動が不思議な電波の信号に関係しているんじゃないかということもわかってきたのです」

流体の常識とはかけ離れた振る舞いを示す量子流体。小林准教授がこの分野に出会い、研究を続けてきたのは、母校である大阪市立大学の環境が大きかったという。

「当時から大阪市立大学は量子流体力学の研究が盛んで、量子流体の実験に関するノウハウと技術をもっているのは全国で唯一ここだけでした。また星がたくさん集まって銀河ができるといった、多くのものが集まることで初めて起こる現象に元々興味があり、原子や電子の集合である量子の世界を理解したいという思いもありました。ならば稀有な環境を生かして、量子流体の研究をやってみようとこの世界に飛び込んだのが始まりです」

複雑な数学が必要になる量子流体のシミュレーションは、数学好きな小林准教授にとって挑戦しがいがあり、「見えない世界を可視化できるところに研究の面白さを見出してきました」という。これからは、工科系という本学の特徴を生かして、応用研究にも力を入れていきたいそうだ。

「現在、フランスの研究チームとリニアモーターカーの電気効率のシミュレーションを行う研究を進めています。今後は実験も取り入れながら、このような実社会に貢献できる応用研究へとシフトしていきたい。それには、高知という場所が重要な意味をもってきます。というのも、量子流体の実験の拠点として、高知の山間部のような周囲に人工物の少ない環境が非常に適しているんです。将来的には、実験に取り組んでいる全国の研究者を高知に呼び集めて、新たな実験の拠点をつくりたいですね」

掲載日:2024年10月/取材日:2024年7月