- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 「STED技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明」第2回領域会…

2月20日に高知県立文学館 文学館ホールで開催された「STED技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明」第2回領域会議において、地主 拓未さん(博士後期課程 基盤工学コース1年/指導教員:光制御・ネットワーク研究室 小林 弘和教授)が優秀発表賞を受賞しました。

同賞は、学生の発表者のうち、優れた口頭講演を行った者に贈られるものです。

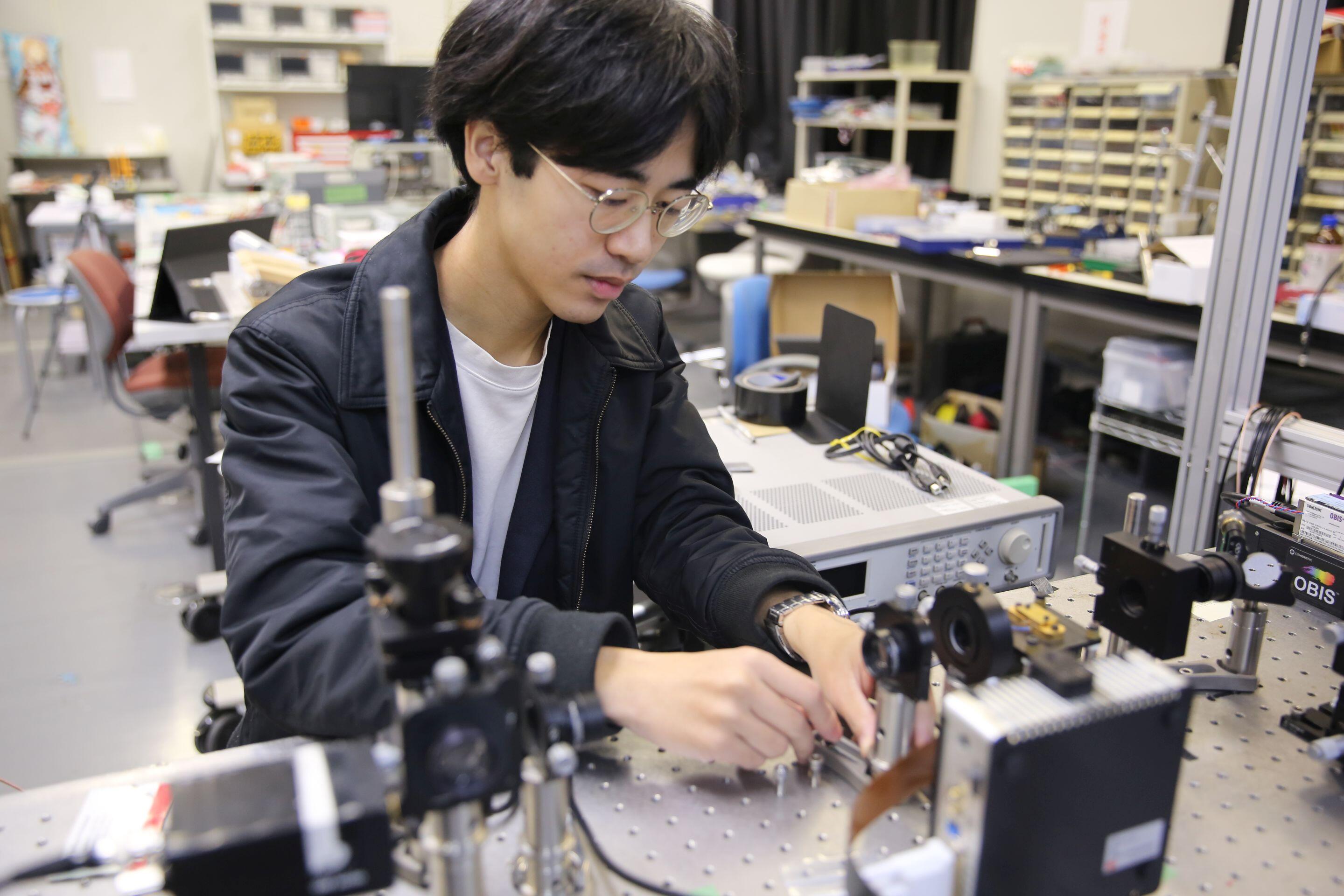

「STED技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明」は、本学が参画している、科学研究費助成事業の学術変革領域研究(B)に採択されている研究です。研究グループが取り組んでいるのは、超解像顕微鏡法(*1)の一つであるSTED(Stimulated Emission Depletion)技術(*2)をX線とともに活用して、数十nmの大きさを持つ生体内の構造体の営みをその場で観察することです。この小さな世界の挙動を明らかにすることで生物と無生物の本質に迫り、医療分野をはじめ幅広い分野での応用が期待されます。

地主さんが発表したテーマは「干渉ラゲールガウスビームによる強度分布回転量増幅・方向制御」です。本発表では、多重リング状の分布をもつラゲールガウスビーム(LGビーム)を2つ干渉させることで、螺旋状の強度分布をもつビームを生成し測定したことを報告しました。生成した強度分布が螺旋状のビームは、螺旋回転量を増幅したビームと、焦点面で回転方向が変わるビームの2種類です。本研究で実現した螺旋ビームは、光トラッピングによる微粒子の精密操作などへの応用が期待されます。

地主さんは「このたびは、このような素晴らしい賞をいただき大変光栄に思います。本研究は一人の力で成し遂げられるものではなく、ご指導いただいた小林 弘和教授をはじめ多くの方々のご支援とご協力のおかげでここまで進むことができました。心より感謝申し上げます。今後も一層精進し、より研究を通じて貢献できるよう努めてまいります」と話しました。

(*1)超解像顕微鏡法:これまでの光学顕微鏡では観察できなかった微細な構造を観察できる新しい顕微鏡法。

(*2)STED技術:円環状の強度分布を持つ光(ラゲールガウスビームなど)を使って観察点の周りの蛍光を抑制することで、見たい中心部分のみの蛍光を細かくはっきりと観察できる顕微鏡技術。

RELATED POST

関連記事