- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 竹田 真己教授の研究がJST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)に採択…

情報学群/総合研究所 脳コミュニケーション研究センターの竹田 真己教授の提案課題が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の2025年度の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同ステージⅠ(育成フェーズ)に採択されました。

A-STEP 産学共同は、社会課題の解決などに向けた技術移転を支援するプログラムです。「ステージⅠ(育成フェーズ)」は、大学・公的研究機関等における新規性・優位性のある基礎研究成果(技術シーズ)を企業等との共同研究につなげるまで磨き上げ、「学」と「産」のマッチングを行い、共同研究体制の構築をめざすものです。

今年度は 651 件の応募のうち、58件が採択され、高知県の研究機関では唯一の採択となりました。

採択された竹田教授の研究課題は「脳活動位相に同期した干渉電流刺激による脳深部ニューロモデュレーション技術の開発」です。

ニューロモデュレーションとは、電気や磁気を用いて神経活動を調整する技術のことです。竹田教授は、すでに特許を取得している脳刺激技術を応用して、脳深部領域の活動を非侵襲的に(体に傷をつけることなく)調節するニューロモデュレーション技術の確立をめざします。

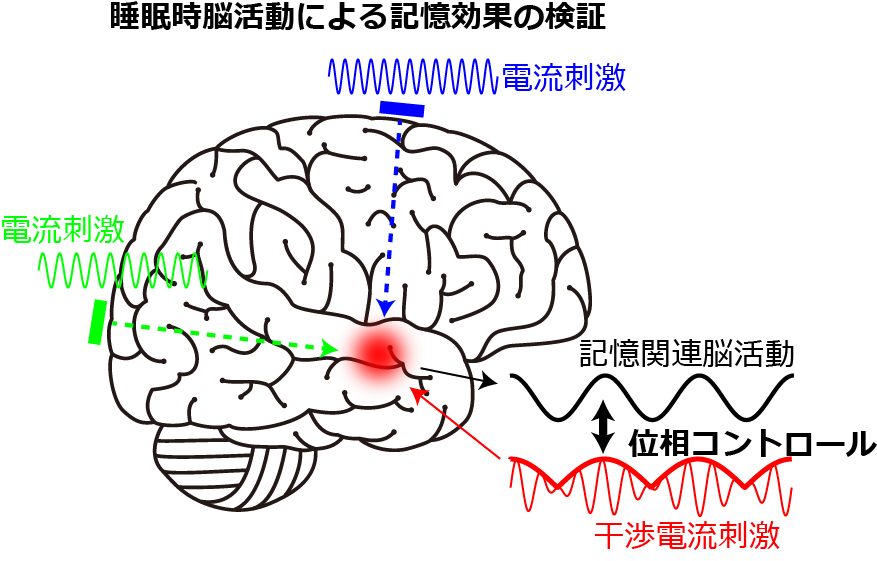

この技術の特徴は、脳活動の位相に同期して刺激を与える点にあります。記憶の定着に関与する視床や海馬などの睡眠中の活動は、記憶形成を支える重要な基盤と考えられています。竹田教授らは、これらの領域の活動位相に合わせて睡眠中に外部刺激を与えることで、記憶固定の効率化が図れると考えています。この仮説を検証するため、脳コミュニケーション研究センターのマルチモーダル計測設備を活用した脳機能イメージング実験を実施します。

将来的には、高齢者の認知機能低下を予防する脳活動同期型ニューロモデュレーション装置の社会実装をめざしています。

図:わずかに異なる周波数の電流を組み合わせて頭皮上から刺激を加えると(緑・青)、脳深部に低周波の干渉電流が局在的に生じる(赤)。これを脳活動の位相に同期させて与えることで、標的部位の活動を効率的に増強・抑制できる。

総合研究所 脳コミュニケーション研究センター

[最先端研究] 「記憶力」がつくる新時代ー より豊かで創造的な未来をめざして

研究者コメント

「私たちは、脳のリズムに"合わせる"という発想で、深部の活動を非侵襲に調整する技術に挑戦しています。睡眠中の記憶固定をそっと後押しする――その小さな一歩が、高齢社会の大きな安心につながると信じています」

RELATED POST

関連記事