- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 日本環境共生学会 公開シンポジウムを開催しました

9月23日、永国寺キャンパスにおいて本学の開学20周年記念事業として「日本環境共生学会 公開シンポジウム」を開催しました。

この催しは、9月22日から24日までの3日間、同キャンパスで開催した「第20回記念 日本環境共生学会学術大会」での催しで「気候変動への適応策と緩和策-地域からの統合的展開-」をテーマに、当該分野での専門家4人による講演会とパネルディスカッションを行い、地球温暖化に伴い増加しつつある極端気象現象(猛暑や豪雨)から、住民の安全や資産を守るために「地域づくりのあり方」について、特に高知県の地域特性を踏まえた防災や経済振興などの課題について議論しました。

会場には、学会研究者の他、本学の教員、学生、高知県関係者、地域の方々など約70人が参加し、終始熱心に聴講されていました。

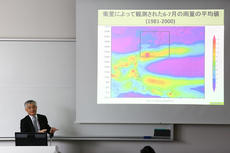

講演会では、まず本学学長 磯部 雅彦より「沿岸域における地球温暖化への適応策の選択肢」と題し、沿岸域において気象変動の影響が増幅される事例などを紹介し、その対応策、適応策を、適応計画の閣議決定の内容や自身の海岸工学に基づき解説し、今後の地球温暖化対策の方向性について講演しました。

続いて、土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長 小池 俊雄氏より「エンド トゥー エンドの気候の変化への適応」と題して、地球規模の気象変動に対応するための科学・技術の役割について、研究者が理学的な把握により工学的に推定し、それを基にした住民との合意形成による行政対応が重要である事など、分野間連携、科学と社会の連携の重要性について講演されました。

名古屋大学大学院環境学研究科教授 加藤 博和氏からは「気候変動時代を見越した都市・交通戦略の検討手法」と題して、ゲリラ豪雨による水害・土砂災害が頻発する中、超高齢化、人口減少、インフラ老朽化等の諸問題を乗り越える都市・交通システムの実現について、名古屋地区での実践事例などを紹介し、具体的に講話されました。

最後に、本学社会連携センター長 永野 正展より「未利用森林資源活用による新たなエンジン構築-木質バイオマスエネルギーの地産地消-」と題して高知県宿毛市平田に創業した木質ペレット製造とバイオマス発電のプラントを紹介し、新エンジンの社会実装による雇用や原料調達機能の創造などの地域社会への社会・経済面での効果、カーボンニュートラルの概念下のCO2排出削減による環境面の効果について解説しました。

講演会後の、高知県土木部副部長 森田 徹夫氏をお招きしてのパネルディスカッションでは、本学 環境理工学群 環境解析研究室教授 中根 英昭がファシリテータを務め、地域の特性にあった気象変動への対応策を、研究者、行政、住民が、防災、経済振興の視点からどう関わり確立していくかといった視点で議論が深まりました。

講演会後の、高知県土木部副部長 森田 徹夫氏をお招きしてのパネルディスカッションでは、本学 環境理工学群 環境解析研究室教授 中根 英昭がファシリテータを務め、地域の特性にあった気象変動への対応策を、研究者、行政、住民が、防災、経済振興の視点からどう関わり確立していくかといった視点で議論が深まりました。

会場からは、バイオマス発電の状況に関する質問があり、ヨーロッパの状況と比較した議論が行われるなど、閉会後も名刺交換しながらの熱心な質疑応答が続き、今後の研究推進への有効な情報交換の機会となりました。

RELATED POST

関連記事