- トップページ

- NEWS & TOPICS

- 濵島 岳さんが第66次南極地域観測隊(夏隊)の同行者として出国

12月5日、第66次南極地域観測隊の同行者(*1)として、濵島 岳さん(修士課程 電子・光工学コース 2年/指導教員:山本 真行教授)が出国しました。

濵島さんは、立命館大学の佐伯 和人教授に同行し、JAXA宇宙科学研究所(ISAS)の田中 智教授が代表を務める「南極観測用ペネトレータの開発と白瀬氷河および周辺域での集中観測(萌芽研究観測)」のメンバーとして参加します。

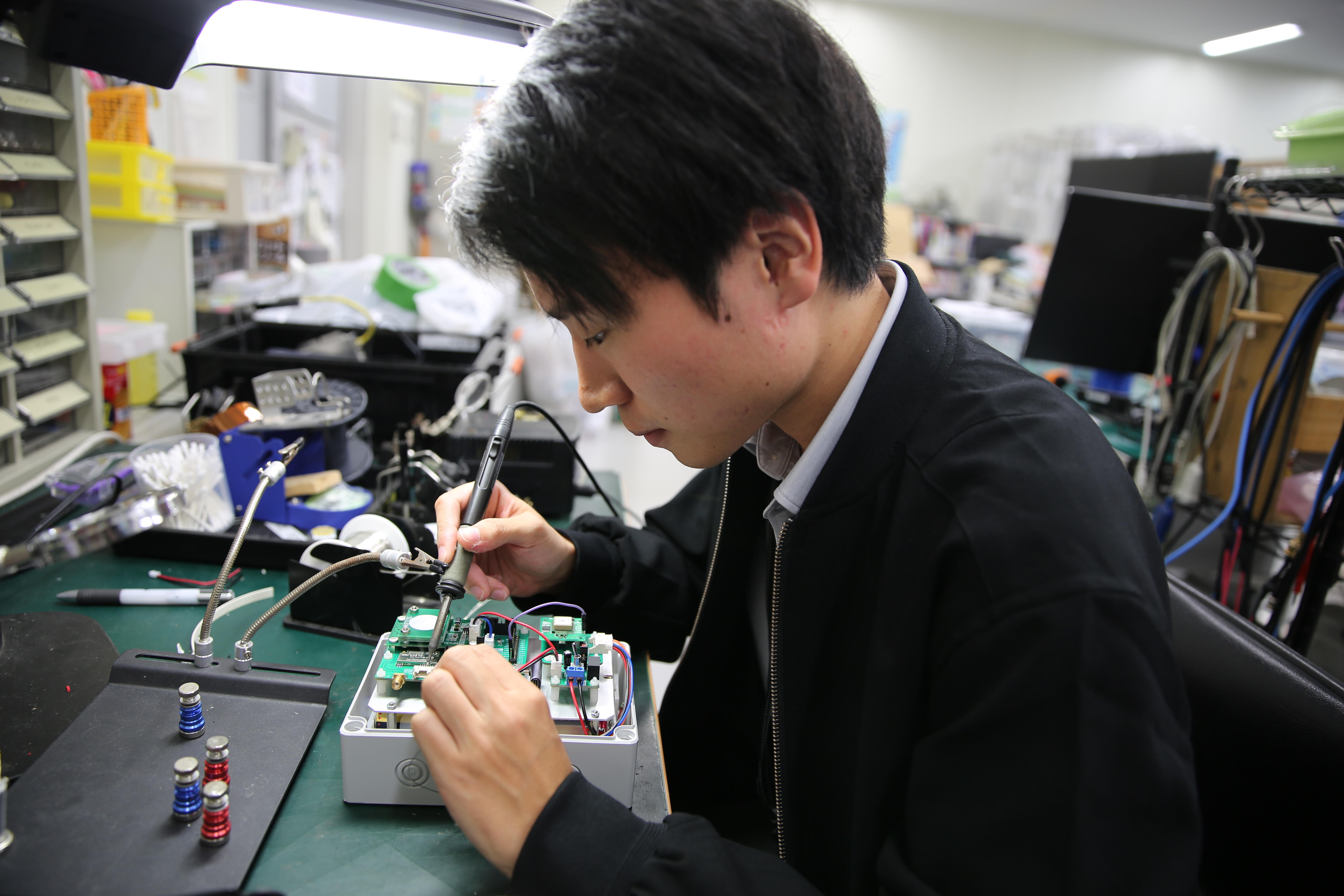

南極では、自身が開発したインフラサウンド(*2)を高感度でとらえる省電力の記録装置を用いて、氷河の流れと崩落などの動きを観測します。また、地震計などを搭載した「ペネトレータ」と呼ばれる先端の尖った貫入装置(直径約10センチ、全長約60センチ、重さ約10キロ)を上空から投下する氷河のネットワーク観測の補助なども行う予定です。

【濵島さんコメント】

「田中先生からお話をいただいて、貴重な経験ができるチャンスだと思い参加しました。参加するプロジェクトは64次、65次と引き継がれてきたもので、その結果を踏まえたものを今回の66次で運用します。先次隊では公私ともにお世話になった先輩方が参加なさっていたので、その次に私が参加するというのは嬉しい気持ちと同時に、身の引き締まる思いです。また、私が開発した観測機器も今回使用するため、南極という特異な環境で、自分の工学的なスキルがどの程度通用するのか試してみたいという気持ちもあります。南極ではイレギュラーなことが多いと聞いているので、一緒に同プロジェクトに参加する立命館大学の佐伯 和人教授、谷口 亮太さんとともに乗り越えていきたいと思います」

(左:谷口さん 中央:濵島さん 右:佐伯教授) (自身が開発した記録装置を扱う濵島さん)

濵島さんが所属する夏隊は、今後フリーマントル(オーストラリア)で南極観測船「しらせ」に乗船、昭和基地へ向かいます。南極での行動日数は約1ヶ月で、来年2月27日に帰国する予定です。

*1)技術者、大学院学生、報道関係者、教育関係者など、観測事業の発展や国民の理解増進等のために観測隊に同行する者。

*2)人間の耳には聞こえない周波数20Hz以下の超低周波音で、周波数が低いため長距離伝搬できる特徴がある。火山噴火、地震、津波、落雷、土砂崩れ、大規模爆発などの災害をもたらすような事象によって発生することが知られており、これらをリモートセンシングすることで、災害の早期探知や規模解析を行うなど、減災に活用できると考えられる。

RELATED POST

関連記事